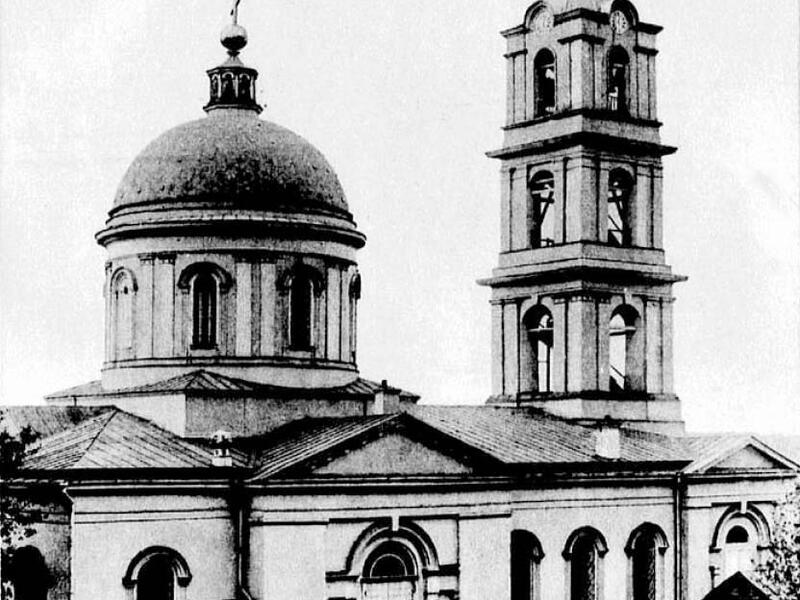

1897 год. История Воскрсенской церкви, написанная священником Иоанном Гораиным

Исторически сведения о Харьковской Воскресенской церкви

Построение в г. Харькове, в Нетеченской части, первой церкви во имя Воскресения Христова относится ко времени близкому основанию самого города Харькова. Первоначальная деревянная церковь сего имени находилась не на том месте, где стоит настоящая, а саженей на сто к востоку от неё, именно занимала с церковным погостом площадь нынешнего Престольного переулка с прилегающими к нему дворами. Близь церкви на погосте находилось приходское кладбище, которое существовало до 1772 года, когда, в силу указа об отводе в городах мест под кладбища вне черты городской осёдлости, было закрыто, как находившееся уже среди жилых строений[1]. Простояв около ста лет, церковь эта пришла в совершенную ветхость, так что в ней «службы Божией служить не можно было, и вместо неё с разрешения епархиального начальства была построена в 1742-43 г. усердием прихожан на том же месте новая деревянная церковь. Из сохранившейся до нашего времени описи (за 1789 г.) сего второго храма видно, что он был трехглавый и имел крестообразную форму. При алтаре с правой стороны была приделана ризница, а с левой – пономарка. Отдельно от храма, с западной стороны, стояла деревянная рубленная крытая гонтой, колокольня; на ней висело 6 колоколов, из коих самый большей весил 25 пудов, а самый меньший 1 пуд. Храм с церковным погостом был обнесен частоколом.

В 1786 году к Воскресенской церкви был определен священник Иоанн Любачинский, человек умный, деятельный и при том большой любитель церковного благолепия. Небольшая деревянная церковь, начинавшая в некоторых своих частях: в крыше, углах и подвалинах, требовать ремонта, казалась ему слишком не приглядною, и он предложил прихожанам построить каменный храм и на другом месте. Прихожане с готовностью приняли это предложение тем более, что оно совпадало с давним их желанием — перенести церковь на более удобное место, и начали производить сбор пожертвований на постройку каменной церкви. К началу 1789 года у них было в сборе около двух тысяч рублей; был исходатайствован план и фасад на постройку; а правительством отведено было по их просьбе место под церковь на казенной земле.

Января 26 дня 1789 года прихожане приговором своим постановили: постройку церкви отдать тульскому купцу Федору Яковлевичу Медведеву, бравшемуся за пять тысяч девятьсот рублей произвести все работы (кроме иконостаса и утвари) «на собственном его» Медведева, коште (материале); а «о договоренной с ним сумме иметь общее старание»[2]. Старую деревянную церковь по устроению новой они предполагали «продать охочим людям, ежели сыщутся». В феврале месяце прихожане заключили с Медведевым формальный контракт, в котором подробно были изложены все условия по производству работ и уплата денег. Между прочим, Медведев обязывался совершенно окончить постройку в три года, начав ее с мая того же года, и производить ее «самою лучшею и прочною работою». Чтобы обеспечить себя от возможных злоупотреблений со стороны подрядчика как в достоинстве работы, так и в качестве материала, прихожане внесли в контракт условие, по которому подрядчик обязывался в течении десяти лет по окончании постройки, «какая окажется порча или разселина (в здании храма) что следовать будет к починке, переделать всем своим коштом».

Июня 7 дня того же года но благословенно преосвященного Феоктиста, епископа Белгородского и Курского[3], совершена была закладка каменной церкви на новом месте, т. е., на котором она стоить и в настоящее время. Отведенная ноль церковь земля имела в длину от востока к западу — двадцать шесть саженей, а в ширину — от юга к северу двадцать четыре сажени. Восточною стороною она выходила на большую «проезжую улицу в разные места», а прочими сторонами примыкала к жилым дворам.

Начатая постройка церкви затянулась на долгое время: священник Иоанн Любачинский ещё в начале работ был переведен из прихода, и постройка лишилась ревностного и умелого руководителя; в средствах постоянно ощущался недостаток; дело велось вяло и беспорядочно: к концу 1792 года церковь была выстроена лишь немного выше нижних окон. Неизвестно, как долго-бы еще тянулась постройка, если бы ктитором храма не был выбран обыватель Трофим Леонтиев Ващенко. Он так ревностно и умело повел дело, что в следующем, 1793 году церковь была окончена в черне...

Но 1794-й год совершенно разрушил все предположения и ожидания касательно церкви. В ночь на 10-е мая сего года сгорела старая деревянная церковь. Огонь в ночное время начавшись из-внутри, к 3-м часам утра охватил все здание и уничтожил его дотла со всем имуществом: с ризницею, утварью и книгами. Огонь был настолько сильный, что многие металлически вещи совершенно расплавились, и после на пепелище были находимы слитки серебра и меди. Что-же было причиною пожара? Так как с вечера, 9 мая, было совершено всенощное бдение (по случаю предстоявшего табельного дня), то естественно у всех явилось предположение, что был оставлен по недосмотру огонь в церкви. В духовное правление были вызваны к допросу: священник Григорий Малиновский, дьячок Иаков Попов и ктитор Трофим Ващенко. Данные ими показания сводятся к следующему: священник Григорий Малиновский, как седмичный, вечером 9 мая совершал в церкви всенощное бденье, во время которого во всем храме горело шесть свечей, которые ктитор по окончании службы потушил и огонь в печке водою залил; дьячок при выходе из церкви осмотреть алтарь и весь храм, и нигде огня не оказалось; «а от чего случился пожарь церкви, они не известны». Так причина пожара и осталась не выясненною. Пожар церкви поставил причт и прихожан в весьма затруднительное положение. В деревянной церкви был новый иконостас, который предполагался к установке в новой каменной; было в достаточном количества предметов ризничных и утвари; и все это было уничтожено. Каменная церковь отделывалась и в том же году предполагалось совершенно ее окончить. И вот для причта и прихожане явилась новая забота: устроить новый иконостас и прибрести утварь и все необходимое для церкви; а на все это нужно было изыскать средства...

Но скоро дело это приняло совершенно неожиданный оборота. В том же году октября 21 дня новая церковь, строившаяся 6 лет и почти совсем законченная, совершенно развалилась «по непрочному строению». Этот новый удар, причинил прихожанам еще большую скорбь; но они не пали духом, а приняли это как Божие испытание их усердия ко храму и с особенною ревностию вновь принялись за постройку каменной церкви. Правда, с их стороны теперь не требовалось денежных затрат: подрядчик Медведев получил уже не только договоренную сумму, но и сверх оной еще более семисот рублей, а в силу условия контракта он обязан был возобновить развалившееся здание на свой счета. Но этим случаем прихожане воспользовались, чтобы сделать в плане церкви некоторые изменения к лучшему, именно: расширить церковь против плана на пять аршин в обе стороны, а колокольню, предположенную по плану отдельно, построить в одной связи с церковью. Немедленно, в том же октябре месяце, они заключили дополнительное условие с Медведевым на постройку вновь каменной церкви, на месте развалившейся, без всякой ему за это платы. В ноябре месяце прихожане представили преосвященному Феоктисту на утверждение вновь составленный, в виду указанных изменений, план церкви и просили дозволить им начать постройку с весны будущего 1795 года. «До того-же, писали они в том же прошении, пока оная (церковь) строением окончится; дабы мы по правилам святых отец не могли оставаться в собственном приходе без должного Богослужения.... (просим) повелеть на месте погорелой деревянной нашей церкви к отправлению по церковному положению, кроме литургии, сделать часовню» что им и было разрешено. Начатая раннею весною 1795 года постройка церкви, благодаря распорядительности того-же ктитора Трофима Ващенко, производилась весьма успешно, так что в первое лето две трети её было отстроено. К осени 1796 года церковь была уже готова вчерне и, в виду тесноты часовни, по некотором приспособлена (были поделаны окна и двери), с декабря месяца в ней совершалось богослужение вместо часовни[4]. В 1797 году церковь была совершенно отделана; она имела форму креста, с удлинением к западу, и с куполом на средней части; иконостас был устроен небольшой, но изящный, столярной работы, выкрашен синею краской и по местам украшен резьбой с позолотою. Ризница, утварь, книги и прочее церковное имущество были доставлены «в довольном количестве» прихожанами и сторонними благотворителями. Колокольня была в два яруса, и на ней висело пять колоколов, весом наибольший — 25 пудов 33 фунта, а наименьший — 1 пуд 8 фунтов, очевидно прежние.

В воскресенье 18 октября того-же 1797 года, по благословению преосвященного Феоктиста, епископа Белгородского и Курского новая церковь была освящена префектом Коллегиума протоиереем Андреем Прокоповичем соборне с приходским причтом.

Новоустроенная церковь была обнесена вокруг частоколом из сосновых пластин; в северо-западном углу находилась деревянная «сторожевская изба». Простояв около 30 лет, эта ограда пришла в ветхость и прихожанам было «понуждение» от преосвященного Павла, епископа Слободско-Украинского и Харьковского[5], устроить более благообразную ограду. Священник Иоанн Малиновский с церковным старостой купцом Леонтием Пиюком собрали от прихожан нужную сумму денег, и в 1828 году от разрешении епархиального начальства устроили каменную с железной решеткой ограду; в северо- западном углу её была построена каменная сторожка, а в юго-западном —лавочка, сдававшаяся в аренду за 40-60 руб. в год. Постройка ограды и указанные, зданий стоила прихожанам около 10-ти тысяч рублей серебром.

Со времени построения церкви и до 1840 года в здании её не было производимо никаких изменений, кроме, конечно, обычных поправок: побелки, покраски, требовавшихся течением времени. В это время заботы в отношении к храму священнослужителей и старость были направлены на внутреннее благоукрашение храма, на его благолепие. И, нужно сказать правду, они много потрудились для храма Божия. Достаточно сказать уже одно то, что самый ценные предметы утвари церковной, ныне имеющееся в храме, приобретены именно в то время.

Прошло более 40 лет со времени построения церкви, население прихода увеличилось почти в три раза, а вместе с тем начала сказываться теснота и не вместительность храма. Для всех была очевидна необходимость увеличения размеров храма. И вот, священник Гавриил Пономарев и церковный староста крестьянин Григорий Фёдорович Пономаренко, в сознании своего долга, в надежде; на помощь Божию и усердие прихожан, решились распространить церковь, с устроением двух приделов. Для сего они пригласили архитектора Подъякова, осмотреть здание церкви и дать свое заключение. Подъяков составил им план на перестройку церкви, по которому предполагалось сломать всю церковь, кроме одних средних контрфорсов с куполом и малой части алтарных стен, раздвинуть наружные стены, и устроить новую колокольню. Прихожане высказали полное свое одобрите по поводу составленного плана, и выразили желание, чтобы перестройка храма была начата как можно в скором времени. Февраля 26 дня 1840 года общим своими приговором они избрали попечителей по перестройке церкви: известного в то время в Харькове купца Дмитрия Даниловича Ковалева и в помощь ему из среды себя трех человек: купеческого сына Петра Андреевича Гребенщикова, мещанина Александра Прохоровича Морозова и церковного старосту крестьянина государственных имуществ Григория Федоровича Пономаренко, «как поведения хорошего и доверия заслуживающих».

В марте месяце того же года священнослужители и прихожане обратились к епархиальному начальству с просьбою о разрешены им распространить приходской свой храм каменной постройкой с устроением двух приделов; а для сбора пожертвований выдать на имя попечителей просительную книгу в 3-х экземплярах. Представленный просителями план и фасад на перестройку Духовная Консистория отослала в «Комитете об устройстве губернского города Харькова» для рассмотрения в архитектурном отношении. Комитет проекта перестройки в архитектурном отношении не одобрил, и Консистория возвратила его составителю Подъякову, с тем, чтобы он, сообразись с заключениями Комитета, составив на оную перестройку новые план и фасад, если признаете сие нужным. Подъяков уведомил Консисторию, что рассмотрев снова план и фасад на перестройку Воскресенской церкви, нашел чертеж правильным и изящным, и никаких препятствий к переделке по нему церкви не находит. В виду возникшего спора о достоинстве проекта на перестройку храма между местными архитекторами, Консистория по распоряжение преосвященного Смарагда, архиепископа Харьковского и Ахтырского, отправила (21 января 1841 года, дело это со всеми нужными чертежами и объяснении в «Комиссию проектов и смет» (главное управление путей сообщена и публичных зданий — второй департамент) и просила её разрешения относительно происшедших между архитекторами недоумений. 10 апреля того-же года Консистория получила от Комиссии ответ следующего содержания: Рассмотрев доставленный (Консисторией) проекте на перестройку в г. Харькове каменной Воскресенской церкви, о достоинстве которого возник спор между составителем, того проекта и Комитетом для устройства города Харькова, (Комитет) признала необходимых фасад этой церкви (по проекту) переделать для большей правильности и благовидности в архитектуре». При этом Коммиссия препроводила в Консисторию в подлиннике составленный ею фасад на перестройку церкви и возвратила чертежи г. Подъякова. После сего уже преосвященный Смарагд вошел в св. Синод с рапортом, от 30 апреля 1841 года, в коем, изложив ход дела и приложив чертежи, просьбу прихожан о разрешении им перестройки церкви, поддержал с своей стороны следующим ходатайством: «Усматривая лично, что вышеупомянутая церковь находясь в многолюдном городе Харькове очень недостаточна к по-помещению 2182 душ прихожан своих, а тем более не может вмещать в себе множество временно- квартирующих в сем приходе разного сословия людей приходящих в оную на Богослужения, признаю я с моей стороны необходимо нужными распространения оной и имея в виду состоятельность к производству преднамеренного распространена церкви прихожан весьма попечительных о благолепии приходской своей церкви, долгом поставляю представить об оном Св. Синоду». В июне того-же года Св. Синодом была разрешена перестройка церкви по плану Подъякова и фасаду, составленному комиссией проектов и смет[6] и немедленно затем были начаты работы; наблюдение за ходом их имел, по приглашение строителей, архитектор Подъяков. Перестройка продолжалась около шести лет, но не была вполне (по проекту) окончена, именно: купол храма оставлен (до времени) без переделки, «по неимению в наличности сумм». В 1846 году западная половина храма совсем была отделана, и в ней устроен, между столбами и южною наружною стеною и освящен 1-й придельный алтарь — в честь Божией Матери иконы Ея Донския[7]. В следующем 1847 году устроен между столбами и северною наружною стеною, и освящен (13 декабря) 2-й придельный алтарь — во имя св. славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна (7 января). С устройством придельных алтарей эта часть храма на зиму отделялась от восточной или главного алтаря деревянною перегородкой (между средними устоями) и отеплялась, представлял таким образом как-бы отдельный теплый храм. Отделка восточной части или холодного храма, по недостатку средств, закончилась лишь в 1857 году, когда быль освящен главный алтарь во имя Воскресения Христова и два придельных алтаря: с северной стороны в честь святителя Николая Чудотворца, а с южной — в честь св. первоверховных апостолов Петра и Павла (не был освящен)[8].

В 1858 году была ремонтирована ограда церковная, а южная сторона её, разобранная вместе с лавочкою еще в 1841 году в виду расширения церкви, была построена вновь; тогда-же к сторожке со стороны улицы была пристроена каменная часовня, и в ней установлен небольшой иконостас.

Между тем, купол церкви оставался без переделки; в таком виде он, будучи несоразмерен с прочими частями здания храма, казался как-бы осевшим и тем портил вид всего здания. Священник Иоанн Чижевский, церковный староста Петр Андреевич Гребенщиков и помощник старосты купец Кирилл Иванович Велитченко, (являющейся с этого времен и видным деятелем в приходе обратили на это внимание и приложили все старание, чтобы переделать купол согласно проекту и тем уничтожить недостаток. Многим в то время эта переделка казалась невозможною в техническом отношении и опасною для прочности всего зданья. Но епархиальный архитектор г. Краевский признал переделку вполне возможною, и в 1859 году под его наблюдением купол был разобран пониже арок (алтарная арка оставлена нетронутою) и затем благополучно вновь был построен согласно проекту, т. е. был поднять выше. В том же 1859 году с северо-восточной стороны церкви была пристроена пономарка.

Придельные алтари, устроенные в западной части храма чтобы не прекращать богослуженья, в виду производства работ в восточной части, в настоящее время, с окончанием перестройки церкви по проекту 1841 года, оказались не нужными и только стесняли размеры церкви. По этому в 1860 году они были уничтожены, или правильнее перенесены на места боковых алтарей восточной части и были освящены: левый (северный) во имя св. Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 13 ноября на ранней литургии, а правый (южный) в честь св. иконы Божией Матери Донской в тот же день на поздней литургии преосвященным Макарием архиепископом Харьковским. В тоже время вся церковь внутри была расписала альфреско, а панель сделана из красного сукна. Все это было произведено стараньем священника Иоанна Чижевского, старосты П. А. Гребенщикова и помощника старосты К. И. Велитченко на счет добровольных пожертвований усердных прихожан. На все работы по церкви за время с 1859 по 1861 год употреблено 22160 рублей.

В 1863 году Воскресенская церковь, епархиальным начальством была переименована в Харьковский градской собор. Поводом к сему послужило следующее обстоятельство, изложенное в предложении, данном преосвященным Макарием Харьковской Духовной Конспстории 13 декабря 1863 года: «Так как Харьковский градский Успенский собор указом Св. Синода 3 июля 1846 года переименован в Кафедральный, а Благовещенская церковь, бывшими тогда преоовящевным Иннокентием, переименована в собор градской, каковым и считалась она до августа 1862 года, когда, по возникшей переписка об определении к этой церкви третьего священника, как к городскому собору, прихожане оного просили не только не определять к ним третьего священника, по малому числу их, по даже и не именовать их церкви собором, что епархиальным начальством и сделано 27 августа 1862 года, и с того времени в Харькове градского собора нет; а, с другой стороны, так как из всех церквей города Харькова одна только Воскресенская имеет в штате трех священников, по значительному количеству прихожан, и при том сама по себе очень благолепна и достаточна богата: то предлагаю X. Д. Консистории именовать впредь Харьковскую Воскресенскую церковь — Харьковским градским собором. Но в 1865 году Св. Синод, указом от 5 поля, на имя преосвященного Макария, поставив на вид, что по существующему порядку определение штатов и разрядов церквей зависит от Св. Синода, а не от епархиального начальства, и что, по сему Харьковское епархиальное начальство «не имело права переименовывать Воскресенскую церковь в соборную, тем более, что в учреждении городского собора в Харькове при существовании в нем кафедрального собора не было никакой надобности», предписал Харьковскую Воскресенскую церковь именовать, по прежнему, приходской.

В 1864 году церковь внутри приняла еще более благолепный вид. Старанием протоиерея И. Чижевского, старосты П. А. Гребенщикова и К. И. Велитченко и усердием прихожан иконостас пред главным алтарем устроен новый деревянный, трех-ярусный, представляющий ту особенность, что поле его покрыто хрусталем (стеклянными плитками)[9]. Цоколь, резьба и рамы позолочены. Иконы в нем написаны вновь прихожанином Макарием Алексеевичем Баско, а пять июнь именно: в первом ярусе иконы Спасителя и Божией Матери, престольный образ «Воскресение Христово» и «Св. Троица», а также над царскими вратами «Тайная Вечеря» (копия с известной картины итальянского художника Леонардо-да-Винчи), написаны академиком Н. Лавровыми. В алтаре устроено горнее место и жертвенники, представляющие собою сплошной иконостас, закрывающий всю восточную стену, поле его было покрашено, а резьба и рамы позолочены; над горним местом устроена «сень», поддерживаемая с одной стороны колоннами, с другой— иконостасом горнего места. Поль в алтаре поднят на аршин от церковного пола. Вместе с этим вся церковь, бывшая доселе холодною, сделана теплою, через устройство печей и двойных рам в окнах и дверях. На все это издержано 17500 руб., испрошенных от прихожан.

Еще в 1863 году разрешено было прихожанам Воскресенской церкви, вследствие их ходатайства, на собственный их счет надстроить на колокольне третий ярус, чтобы «придать более благолепия св. храму». Но так как в тот и следующий год производился ремонт внутри церкви, потребовавший значительных сумм со стороны прихожан, то надстройка колокольни была произведена лишь в 1872 году, когда церковным старостой состоял уже купец Кирилл Иванович Велитченко, которому собственно и принадлежала мысль о надстройке. Причем по его желанно, были сделаны некоторые изменения против плана, например вверху колокольни утвержден шпиль. Эта надстройка стоила 3600 рублей пожертвованных приходским попечительством, председателем коего был Кирилл Иванович Велитченко.

В 1881 году старостою К. И. Велитченко в церкви устроено амосовское отопление; в придельных алтарях полы подняты до уровня с полом главного алтаря и позолочен в приделе св. Иоанна Предтечи предалтарый иконостас, а в следующем году позолочен иконостас и в Донском приделе.

В 1885 году церковным старостою Иваном Кирилловичем Велитченко возобновлен иконостас главного алтаря: переделана хрустальная облицовка его, и в приличных местах позолочен, в тоже время облицованы хрусталем смежные с главным иконостасом киоты: Донской иконы Божией Матери и иконы св. Николая Чудотворца. На это употреблено 7800 руб., из них 2990 рублей даны прихожанами.

В 1887 году он же, И. К. Велитченко, на собственные средства в церкви наслал новые деревянные полы; пред главным алтарем устроил медную решетку.

В 1889 году он-же на личные средства устроил клиросы с железными решетками.

В 1893 старанием И. К Велитченко и священника Николая Соколовского иконостас на горнем месте главного алтаря облицован хрусталем, а цоколь, карнизы и рамы позолочены; живопись иконная поновлена. Это стоило около 3000 рублей, испрошенных от прихожан.

Старанием тех-же лиц в 1896-97 г. поделаны в куполе новые деревянные оконные рамы, а в нижних 13-ти окнах железные рамы, (оконные решетки, как лишние, вынуты); благодаря этому храм внутри стал далеко светлее. На поделку рам употреблено 1950 руб. из них 1413 руб. пожертвовано прихожанами.

В 1894 году старостою И. К. Велитченко, возобновлена каменная кладка церковной ограды, начинавшая приходить в разрушение.

Помимо всего этого заботами старосты И. К. Велитченко здание храма, чрез своевременную побелку стен внутри и снаружи и покраску полов и крыши, поддерживается в должном порядке[10].

[1] Тогда для приходов за-Харьковских: Вознесенского, Михайловского и Воскресенского было отведено место под кладбище за Михайловским приходом (Конное); в 1885 году закрытое.

[2] Приговор и другие, относящиеся к делу о постройке церкви, бумаги подписали следующие прихожане: Ктитор Ф. Назаренко, Як. Мизерный, О. Гавришенко, Ив. Кушинников, Гавр. и М. Ващенки, Ф. Олистратенко, Гр. Хроленко, Ф. Пономаренко, О. Лелюк, Д. Хроленко, Ив. Андрущенко, А. Журавка, Ив, и Ром. Витчинкины, Ф. Лелюк, Т. Мат. и Тр. Ващенки, Гр. Яковенко, Як. Греков, Б. Гуевский, С. Липка, Як. Пиюк, С. Маслянник, К. Устиченко, Ив. Лелюк, П. Ключка, Ив. Пономаренко.

[3] До 1800 года вся нынешняя Харьковская епархия входила в состав Белгородской епархии.

[4] После часовня была разобрана и на месте, где был престол сгоравшей церкви, устроена из кирпича тумба с железной крышей и крестом, существующая и в настоящее время — в Престольном переулке.

[5] Так называлась Харьковская епархия с 1800 по 1836 год.

[6] В архитектуре храма выдержан византийский стиль, а колокольня (в два яруса) — обычной в 40-х годах архитектуры — четырех-гранный арочный столп.

[7] Икона находится в Москве, в Донском монастыре, и весьма чтится москвичами, Престол освящен в честь сей иконы по желанию московских купцов»жертвователей, по торговым делам вынужденных день празднования её (19 августа) проводить в г, Харькове (Успенская ярмарка).

[8] К сожалению, не сохранилось сведений, во что обошлись все эти работы (1841 по 1857 года) по перестройке и благоукрашению храма.

[9] Способ этот по его значению для благолепия храма и практической выгод далеко превосходить обычную покраску и позолотку (особенно современную) иконостасов; в виду чего желательно было-бы большего его распространения.

[10] Побелка внутри производиться ежегодно, покраска полов — раз в 2-3 года; крыша последний раз покрашена в 1887 году на собственные средства И. К. Велитченко.