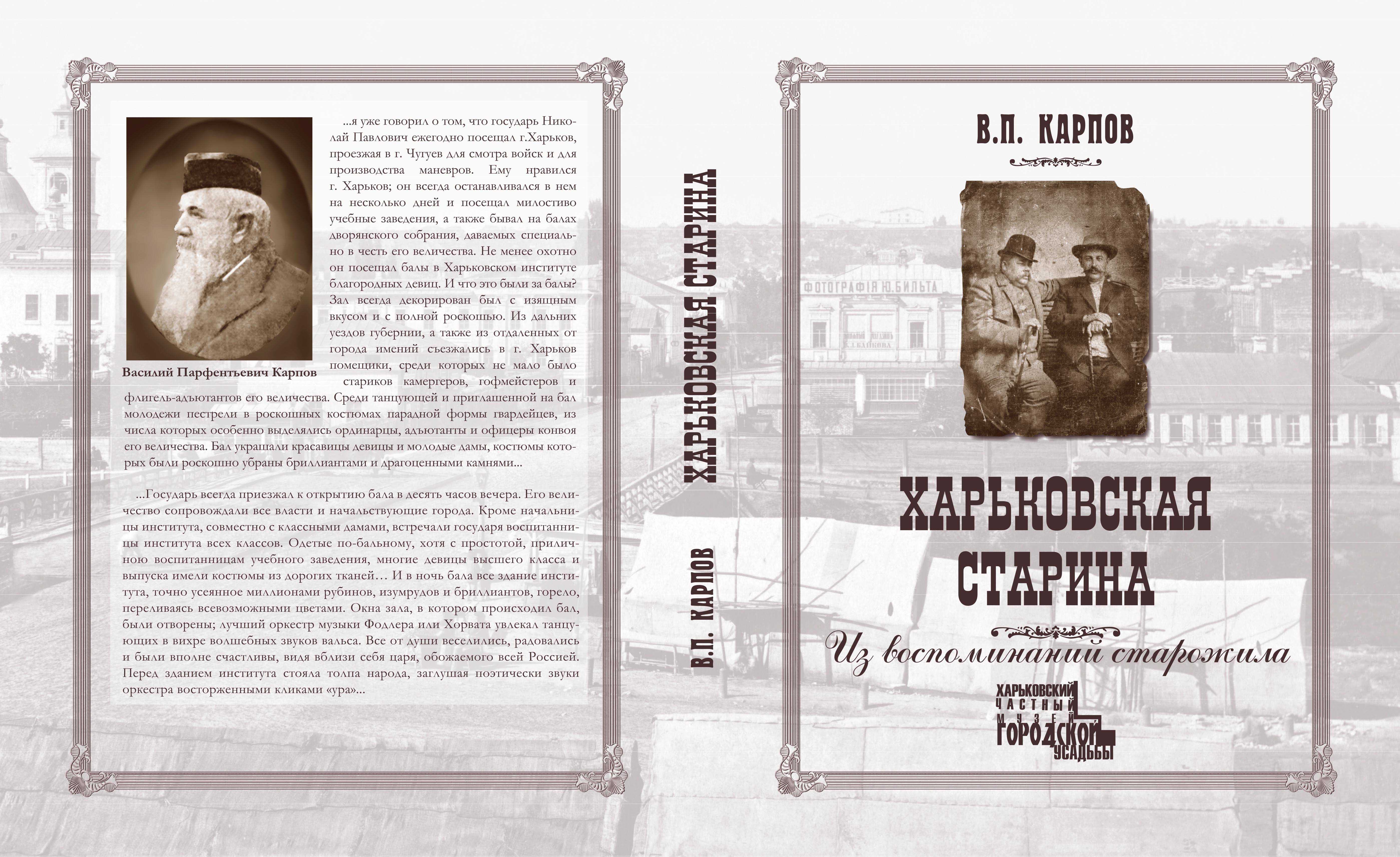

Карпов Василий Парфентьевич "Харьковская старина. Из воспоминаний старожила"

Где бы я ни проходил по г. Харькову, куда бы ни обратился мой взор – везде и на всем я вижу образы давно уже прошедшей жизни. То тихою чередою проходят мимо меня когда-то жившие люди, спутники моего детства; то бурным вихрем мчатся и спешат жить люди моей юности; то робко и неуверенно, шаг за шагом, проходят мимо меня люди зрелых лет, с которыми я жил, которых слушал и о которых остались в душе моей неизгладимые воспоминания. Где все они теперь? Куда ушли, зачем не продолжали жить, не остались вместе со мной доживать свой век?

Быть может, забыты они всеми, но не забыты они мною, и я ими живу, и они живы в моей памяти, где, как в заветной книге бытия, все мною прожитое хранится отпечатанным и не бледнеет его ясный контур.

И вот в моей памяти восстает с изумительной ясностью образ одной простой крепостной женщины, лет семидесяти. Она была всем нам известна под нарицательным именем Петровны. Петровна по крепостным актам принадлежала помещице Смоленской губернии Слюзовой и была отдана купцу Чунихину на выкуп. В то время купец или разночинец, не имевший права владеть крестьянами, по обоюдному соглашению с помещиком брал нередко целую крестьянскую семью на выкуп. Семья, взятая на выкуп, должна была прослужить своему господину десять-пятнадцать лет, без всякого с его стороны вознаграждения. По прошествии условного времени она получала вольную и переставала быть крепостною и не имела ничего за душою, кроме права идти на все четыре стороны.

Анна Петровна, или, как в детстве ее звали, Анька, поступивши девяти лет к купцу Чунихину на выкуп в качестве девочки для игры забавы к двум дочерям богатого купца, а через пятнадцать лет сделавшись свободною, на двадцать пятом году своей жизни пошла мыкаться по бел-свету, переходя из дома в дом, из семьи в семью. К тридцати годам своей жизни она была уже матерью, приобретя вне брака ребенка, а с ним и неразлучный срам и позор. Но ребенок на чужих руках умер, а сама она, поступивши в мамки, начала занимать места няни при детях и на этой профессии умерла в Харькове на семидесятом году своей жизни.

Проживая по домам в качестве няни, Петровна где-то сумела выучиться читать и писать, что в то время составляло большую редкость даже между мужчинами. Уже в преклонных ее летах я встретил ее в семье купца Дунина, где был ее питомцем мой товарищ по гимназии Гаврюша Дунин. Каждый раз при воспоминании о нем у меня возникает вопрос о странной судьбе этого прекрасного юноши, дорогого сердцу товарища. Семья Дуниных была небогатая, но жила с достатком и не нуждалась ни в чем необходимом. Дунин вел торговлю игольным товаром. Как сам Дунин, так и жена его были люди добрые, ласковые и богоязливые. Да и вся семья, состоявшая из двух дочерей и одного сына – Гаврюши, тоже была очень добрая. Но у членов этой семьи как-то особенно уживались совместно и человек и зверь и шли в жизнь рука об руку. Пока жизнь в своем обыденном течении не касалась их личного интереса, зверь спал, а человек бодрствовал. Но едва заходила речь о личном интересе, человек куда-то удалялся, и на арену жизни выступал зверь во всеоружии. Загребущие когти и яростные глаза зверя делали Дунина и его супругу неузнаваемыми. А проходил порыв гнева, зверь куда-то прятался, и человек вновь выходил, полный любви и милости ко всем.

Когда Гаврюша был ребенком, нередко, не вследствие черствой души своей, а скорее от легкого взгляда на жизнь, он попадал под серьезные замечания своих родителей за то, что безучастно, а иногда и грубо относился к бедности и нищете. Ему каждый раз ставилось на вид евангелие и особенно нагорная проповедь, на основании которой твердили ему о милосердии. И Гаврюша всякий раз сознавал свою вину, даже плакал о ней и делался лучше. Доброе семя падало на хорошую почву. Влияние на него родителей было так благотворно, что он нередко в гимназии и нас наделял советами вести себя лучше. В развитии Гаврюши в этом направлении, конечно, принимала участие и няня его Петровна, которая любила его как родного сына.

Гаврюша был мальчик весьма талантливый. Он учился в числе первых и был весьма энергичен, но с пятого класса с ним что-то произошло неладное. Он начал задумываться и задавал вопросы, несвойственные его летам. Причина такой перемены таилась в происшедшем с ним случае, для всех нас неожиданном.

Один из наших товарищей, Ваня Дробушев, весьма бедный юноша, перейдя вместе с нами в шестой класс, не имел возможности сшить себе новый форменный сюртук и являлся каждый раз в класс в очень поношенной форме. Ему уже было сделано несколько замечаний и, наконец, в присутствии всех товарищей, ему было объявлено, что если он завтра явится в таком жалком виде, то не будет допущен в класс и будет исключен из гимназии. В то время не было при гимназии ни сумм для бедных, ни вспомогательных класс, ни благотворительных сборов в пользу бедных учащихся. Мы все, выслушавши такой жестокий приговор, крепко призадумались и тут же начали толковать о том, как и чем помочь горю. Но Гаврюша Дунин распорядился иначе, опередивши всех нас. У него дома висела новая форма, только что сшитая. По окончании занятий Гаврюша подзывает Ваню Дробушева, снимает с себя форму и надевает на него, а сам без сюртука, в одном форменном пальто, уходит домой. Казалось бы, что в его поступке не было ничего дурного, и мы все за такой подвиг отнеслись к Дунину со всею признательностью открытой детской души. Родители Гаврюши на его поступок взглянули несколько иначе. Мать Гаврюши была поражена, когда увидела, что он пришел из гимназии в одном пальто. Когда же пришел из лавки отец, то он привлек Гаврюшу к строгой ответственности и, не задумываясь, жестоко его высек. Но едва отец начал сечь Гаврюшу, как Петровна подбежала к нему и вырвала у него из рук своего питомца.

- Что это ты, батюшка, очумел, что ли, что бьешь свое детище? Убей меня, коли у тебя руки свербят, а его не дам тебе бить!

И Петровна увела Гаврюшу в детскую комнату. Дунины за ее дерзкое вмешательство в их права немедленно рассчитали ее.

- Не только рассчитай меня, а убей меня, а его бить я тебе не дам. Грех, великий тебе грех за него будет, батюшка! – ответила Петровна и вышла из его дома.

Так как в то время всех били и, по общепринятому мнению педагогов, ни одного мальчика нельзя было выучить без побоев, то ни нас, ни Гаврюшу не удивило то, что его побили. Но за что, за какую провинность его побили, оказалось для Гаврюши неразрешенным вопросом. И потому такая неожиданная расправа на него повлияла настолько, что он сразу изменился и сделался неузнаваемым. Он, как я уже сказал, начал задаваться вопросами, которых решить ни он, ни мы не могли. И, наконец, он решился рассказать свой проступок в классе священнику Лебедеву, преподавателю закона божия, Лебедев, выслушавши Гаврюшу, сказал, что он обязан попросить прощения у родителей и обещать им впредь так никогда не поступать.

- Да что же я сделал, батюшка, нехорошего? – спросил у Лебедева Гаврюша. – Ведь Христос сказал, чтобы мы помогали ближнему?

- Тише, тише, – строго прервал его Лебедев, – лучше тебя знают, что сказал Христос. А ты иди и не смей в другой раз так поступать.

После таких внушительных объяснений Лебедева Гаврюша словно помешался. Он сделался угрюм, перестал готовить уроки и нередко некстати повторял неоднократно один и тот же вопрос:

- Чему меня сами же учили, за то меня и побили. Что же это такое?

Стоял давно уже сентябрь на дворе. В этот год он был особенно жаркий и теплый. Многие еще продолжали купаться. А купаться в те годы было где, не то что теперь. Где в настоящее время перекинут через реку Кузнечный мост, там в то время была гребля, у которой, под сенью развесистых верб, стояла мельница, принадлежавшая помещику Барабашеву. А вверх по течению р. Харькова, за теперешним садовым заведением Грикке, была кузинская мельница-крупчатка, которая имела весьма солидных размеров плотину, известную под именем «Сомовой гребли». Левый берег реки был особенно возвышен и глубок. Но, тем не менее, это было самое любимое место для купающихся, умевших плавать. Гаврюша Дунин был большой охотник купаться и при этом был хороший пловец. В фатальный для него день, очень поздно вечером, он пошел купаться, никому не сказав об этом из домашних. Домой он не возвратился. На другой день мельники нашли его труп, всплывший у основания лотка плотины, а на крутом берегу реки его платье. Труп был одет в рубаху и брюки, но без сапог. Все решили, что Гаврюша Дунин задумал выкупаться, но оступился, попал в воду и пошел ко дну.

На погребение его была, но к родным не подходила, няня Петровна. Она подошла к гробу Гаврюши, поклонилась ему «в самую землю» и вышла из храма.

Через три года я встретил Петровну. Она жила у купца Белина и смотрела за его дочерью.

Разговорились мы с нею и вспомнили о Гаврюше Дунине.

- Да что и говорить! – горячо ответила мне Петровна, – грех отцу его, вот что я скажу! Ты думаешь, как и все, что он отступился да упал в воду? Такой пловец, как он, да не выплыл бы! Верь мне, он нарочно утонул, вот что я тебе скажу! Потому он не мог перенести такого «супротивления» речи: говорят одно, а делают другое. Говорят по-божески, а делают, как сатана велит, – вот оно что, мой милый! От этого от самого у моего Гаврюши, божьего человека, головушка кругом пошла, душа изболелася , он и утонул!…

- Да разве, Петровна, он говорил тебе, что утонуть хочет?

- Да уж коли говорю, значит, знаю. Вот тебе и весь сказ от меня!

Расстался я с Петровной, и в моей юной и пылкой голове много мыслей пробежало, и вопрос за вопросом просили ответа. А смерть Гаврюши и теперь осталась для меня загадкою, хотя я очень склонен думать, что Петровна была права…

Вскоре после Гаврюши умерла и Петровна, и умерла, исполняя самоотверженно свои обязанности до конца жизни, которую положила за питомицу свою.

Как я уже сказал, Петровна была няней у купца Белина, которому принадлежал дом, где в настоящее время помещается Северная гостиница, в Горяиновском переулке.

Однажды Петровна гуляла с своей девочкой, которая, как резвый ребенок, побежала на середину улицы за уходившей от нее собачкой.

В то время из-за угла вылетел парный извозчик-лихач – и, если бы не находчивость Петровны, девочка была бы раздавлена. Петровна мгновенно бросилась к своей питомице, повалила ее и сама легла на нее все своим телом. Лихач переехал ее всем экипажем, а лошади копытами повредили ей затылочную часть черепа. Ее подняли без чувств, но ребенок был без единой царапины.

Памятно мне то время, когда наш Харьков ежегодно был посещаем в конце августа месяца Николаем I, проездом в г. Чугуев, для маневров и смотра войск. Город чуть не за месяц начинал преобразовываться из замарашки в чистенький городок, с запасом грязи на будущее в побочных улицах и переулках своих. Так как в то время не только предводители дворянства, но и в представители думы городской избирались люди богатые, не имевшие нужды в жалованье и готовые нести службу ради почестей и знаков отличия, то не только предводитель дворянства был занят, не жалея собственных средств, исправлением дорог и мостов по украшения зала дворянского собрания для предстоящего царского бала, но также и городской голова со своими сослуживцами, бургомистрами и ратманами раскошеливались и заказывали вензеля, декоративные щиты, триумфальные арки, и даже исправлялись и чистились фонари и тротуары по протяжению главных улиц города, которыми должен был проезжать император. Целый год жители, утопая в грязи, теряя калоши в лужах и ломая свои ноги на тротуарах, не протестовали, веря крепко, что к проезду государя и грязь свезут с мостовых, и лужи засыплют, и тротуары где залатают, где вновь перестелют. Все суетились, хлопотали и радели о торжественной встрече. Все время употреблялось на благоустройство города и на обсуждение, что лучше бы замостить такое-то «багно»[1] мостовою или засыпать его песком, так как по песку легче будет ехать…

Квартальные и вся полиция в своей форме, точно красные с позолотой мухи, летали по городу и, как высокие эстетики, не жалея ни рук своих, ни пальцев, от усталости сжимавшихся в кулаки, осматривали побелку домов и окраску нескончаемых заборов, пересекаемых на Сумской улице, домиками счастья в три окошечка. Как педанты-эстетики, критически относясь к произведениям искусства, они, не жалея своего драгоценного здоровья и крови, кричали, топали ногами и внушительными движениями рук указывали недостатки в искусстве белить стены или красить заботы. Помнится мне, более других выделялся по строгости оценки и как знаток дела квартальный Стуколкин,[2] который всегда жестоко бранился, давал волю рукам и доказывал, что хороший вкус могут иметь только богатые купцы.

- Уж эта мне бедная шваль! – говорил он. – Одно невежество и необразование! Забора не умеют окрасить как следует! А почему? Вкуса нет. Грубая душа!.. Они не могут понять, что хорошо окрашенный забор – та же картина и может привлечь к себе внимание высокопоставленного лица. А там, смотришь, месяца через три Петр Иванович идет по городу с медалью на шее. А почему? Забор, красота, вкус!.. Вот оно что!..

В Чугуеве государь по окончании маневров делал смотр войскам и торжественную зарю при слиянии всех оркестров музыки, в то время бывших при полках. Помещики Харьковской губернии и богатые купцы за месяц вперед закупали у обывателей Чугуева места на время парада и зари и в самых пышных костюмах привозили своих дочерей посмотреть эту величественную картину. Затем, на возвратном пути государя, в Харькове дворянство и купечество давали бал и просили его сказать им милость своим присутствием. Девицы, получившие приглашение на царский бал, приобретали костюмы в магазинах m-me Саде и Каппель, а также выписывали платья из Москвы, от лучших модисток. Таких девиц-счастливиц обыкновенно безапелляционно называли красавицами, и они приобретали в обществе престиж обаятельных. Если же случалось, что бывшая на балу девица по общему приговору оказывалась не особенно красивой, то обзывать ее некрасивой считалось невежеством, так как на этот случай имелось особое слово.

В любое время и у всех народов язык приобретает новые названия и новые слова. Есть в текущее время не мало таких слов в обороте, которые совсем не были известны нашим отцам и дедам. Интеллигент, коммутатор, телефон – все это слова нового времени, вызванные в жизни новыми ее явлениями. Еще так недавно дворник у французов назывался portier, а в настоящее время этим словом можно обидеть самого непритязательного дворника, так как он уже более не portier, a concierge. В сороковых годах также было не мало слов, которые в теперешнее время совсем изъяты из употребления. Было в то время слово «вывозить»; в настоящее время слово это употребляется преимущественно в обиходе дворовой прислуги. В описываемое мною время слово «вывозить» употреблялось в семье, когда дочь достигла семнадцатилетнего возраста.

- Няня, няня! Папа и мама сказали, что меня пора «вывозить»! Ах, как это весело! Ах, как я счастлива! Мне теперь будут шить длинные платья с кокеткой на груди. Я теперь буду надевать трибушоны и тюлевые modestie;2 я буду бывать на балах и концертах. За меня будут свататься. А я буду говорить: «он мне не нравится». А меня будут уговаривать. Ха, ха, ха! Как это весело, как это мило!!! Come je suis heureuse![3]

Французская фраза втиснулась в русскую речь совершенно механически, вследствие привычки постоянно говорить по-французски. Быть образованным человеком в то время – значило хорошо говорить по-французски.

А кто желал услышать речь родную,

Тот шел во двор или в людскую…

Бывши лет девяти под строгой ферулой гувернера, постоянно говорившего со мной по-французски, я не мог объяснить себе, почему, в ущерб своей родной речи, все изучают чужой язык. Но дворник дома моего отца на мой вопрос пояснил мне, что все это происходит потому, что француз, когда в двенадцатом году был в Москве, то не иначе соглашался выйти из нее и заключить мировую, чтобы русские все говорили по-французски.

- Вот с тех пор господа и стали говорить по-французски. А после них нас начнут учить этому же! – сказал он, закончив свой рассказ.

Выяснивши значение вывозить, я перехожу к иному слову, которое относилось к девице, бывшей на царском балу, но не красавице. Сказать о ней, что она дурнушка, считалось большим невежеством. Обыкновенно говорили: elle a change de grimme[4].

Но не всем выпадало на долю счастье быть на царском балу, и такие несчастливицы старались тщательно скрывать, что они заказывали костюмы и покупали вещи для туалета. Они затаенной злобой выслушивали рассказы о прелестях бывшего бала.

- Да! – говорили они. – Мы бы могли быть тоже на этом балу но…

- Конечно, это очень бы дорого стоило! – спешила доказать прерванную речь хитрая собеседница, бывшая на балу.

- Совсем не то! – обиженно возражала дама, не бывшая на балу. – Нас нисколько не удержал расход, необходимый для этого бала. Любочка, покажи скорее платье и вещи, которые мы получили из Москвы.

И дочь обиженной мамаши спешила показать несносной посетительнице целую выставку вещей и платьев, высланных им из Москвы, забывая о том, что этим они обнажали свои незажившие раны.

- Да, да! – спешила сказать жестокосердная гостья, рассматривая платье и вещи. – Я не сообразила! Вы не были приглашены на бал?

- Пожалуйста, так не выражайтесь! – обиженно возражала мам Лизы. – Нас тоже приглашали, но мы не хотели быть…

Пикировка нередко заканчивалась ссорой, и дамы, еще недавние друзья, расходились непримиримыми врагами.

Еще более комичною являлась картина, когда государь спешил своим отъездом в столицу и отказывался быть на балу. Тогда многие семьи, оставшись при пиковом интересе, лгали друг другу при свидании, скрывая сделанные для бала затраты.

Но не одним комизмом были богаты эти последние дни августа месяца. Иногда разыгрывались и драмы, полные интереса, о которых я считаю долгом рассказать хотя вкратце.

В один из проездов государь, по обыкновению, делал в Чугуеве парадный смотр войскам. К его особе в это время был назначен ординарцем один из красивых и ловких офицеров, барон фон-Остенблют, служивший в одном из драгунских полков армии. Отец его, помещик Херсонской губернии, знатный барин, когда-то служивший вице-адмиралом Балтийского флота, жил в отставке в воем имении, при котором считалось восемнадцать тысяч душ крестьян.

Старик барон давно уже хлопотал о том, чтобы старик сын его был переведен в гвардию. Но это ему не удавалось и ,кажется, потому, что петербургские друзья ожидали по этому делу его самого в столицу, а он, предавшись деревенскому dolce far niente[5], ограничивался письмами.

Что касается сына его, Адольфа фон-Остенблют, то по своему образовательному цензу он не имел права быть гвардейцем. Но заслуги отца питали его надеждами на успех, и он выжидал случая. Об этом узнал и государь, обративший особенное свое внимание на временного своего ординарца.

Все шло как нельзя лучше.

В день осмотра войск, которым руководил сам государь, погода стояла прекрасная. Светлые и теплые дни в двадцатых числах августа давали возможность войскам, при полной парадной форме, совершать движения, без утомления. Громадную площадь, занимаемую войсками, окружала кольцом, построенным в три этажа, приезжая публика. Среди массы народа, как среди осенней зелени, группами пестрели красавицы-девицы и молодые дамы, одетые в роскошные костюмы и убранные бриллиантами, горевшими под лучами солнца радужными цветами. Вблизи этих едва распустившихся цветов, как бы для большего выражения красоты их, сидели бабушки и мамаши. Государь на коне постоянно объезжал галопом хорду круга кольца и тем доставлял неописанное удовольствие всем видеть его вблизи и слышать его царственный голос.

Среди этого роскошного букета живых цветов, в первом ряду абонированных мест, сидела семья известного богача, харьковского купца Ломакина.[6] Семья состояла из пожилых лет матери и ожиревшей красавицы невестки, жены старшего сына Ломакина. А посередине их сидела дочь Ломакина девятнадцати лет, по образованию институтка, прелестная Мариамна. Точно редкий цветок тропических стран под наблюдением искусного садовника расцвела она пышной радугой цветов.

С темными, как южное небо, голубыми глазами и с длинными ресницами, из-под которых смотрели задумчивые очи, Мариамна была настоящей красавицей. Прелестная шевелюра ее волос, почти белого цвета, высокий грациозный стан ее заканчивали классические черты ее лица.

Однажды когда государь поравнялся с семьею Ломакиных, ординарец его, Адольф фон-Остенблют, пристально посмотрел на Мариамну, и их взоры встретились в первый раз после двухлетней их разлуки. Мариамна не выдержала этого взгляда. Когда-то вспыхнувшее в ее душе чувство любви к этому красавцу-юноше вновь загорелось в ее отзывчивом сердце. Мариамна потеряла самообладание. Голова ее закружилась и она тихо склонилась на плечо своей матери. Император заметил все происшедшее и спустя несколько минут у своих приближенных, кто была эта красавица. Ему немедленно донесли о том, что это дочь богатого купца Ломакина, и при этом рассказали о романе Мариамны, в котором первую роль играл его ординарец, барон фон-Остенблют.

- Скажи мне, как честный офицер, – обратился государь, неожиданно для всех, к Адольфу фон-Остенблют, – ты и теперь любишь Мариамну Ломакину?

- Люблю, ваше императорское величество! – смело и чистосердечно отвечал ординарец.

- И она, как видно, тебя любит?

- Да, и она меня любит!

- В таком разе, что же вам мешает обвенчаться?

- Мой отец согласен на мой брак с нею, но ее отец старообрядец и не может допустить мысли, чтобы его дочь вышла замуж за лютеранина.

- А почему же ты не перейдешь в православие? – спросил государь и посмотрел на своего ординарца испытующим взглядом.

- Ваше величество! – смело ответил ординарец, – я не могу уважать того человека, который способен переменить свою религию ради личных выгод!…

- Молодец! – сказал государь и потрепал по плечу своего ординарца. – Я беру тебя в Петербург. Ты поедешь со мной, а там мы подумаем о вашем счастье…

По окончании маневров государь уехал в столицу и увез с собою влюбленного ординарца. Но молодой Марс, осчастливленный великой милостью монарха, не забыл о своей Мариамне и перед своим отъездом успел переслать ей письмо и получил от нее ответ.

Об одном комическом случае с купцом Животовским много говорили в городе. Этот случай, полный комизма, достаточно характеризует Животовского как человека не злого, но легко поддающегося своими чувствами. Приезд в Харьков государя в этот год состоялся очень рано. Утром, около шести часов, у ворот Университетского сада собралась толпа народа и все начальство города, для встречи государя. Здесь же, вблизи ворот сада, стояло несколько шестериков дюжих и хорошо кормленных лошадей, которых держали под уздцы ямщики, одетые в кумачевые рубахи и в поярковых шляпках, украшенных павлиньими перьями и ярлыками. Своевременно и благополучно прибыл и отбыл в г. Чугуев государь, встреченный торжественно народом и властями города и сопровождаемый громогласным «ура».

Не успело еще улечься наполнившее душу горожан торжество, как Животовский спешил почти всем и каждому передать о том, что он не только видел проехавшего государя, но что государь даже говорил с ним.

Это многих удивило, а другие, зная Животовского как балагура, с недоверием относились к его словам.

- Как же это случилось, что государь говорил с тобою? – спрашивали у него его приятели.

- Да вот как! – спешил он передать: – когда переменяли под его экипаж лошадей, я вскочил на подножку его коляски да прямо ему в лицо как крикну: ура!!! А он мне в ответ: «пошел вон, дурак!» Вот ей-богу же не лгу, а правду говорю! – с восторгом рассказывал добродушный счастливец.

Животовский торговал в Шляпном переулке шляпами и картузным товаром. Он был всеми любим за свой веселый нрав. Маленького роста, с лицом, изъеденным оспой, живой, вертлявый, весьма подвижный, весь его habitus[7], совместно с характером, напоминали собой священную обезьяну индусов – макаку. Под таким названием он был известен среди своих приятелей. Но он не обижался за это. У него нередко вскользь сказанное слово мгновенно превращалось в дело. Он был душкою кружка и желанным гостем у всех и во всякое время.

До приезда С.А. Кокошкина[8] в г. Харьков в качестве генерал-губернатора, колокольня храма св. Николая стояла особняком на довольно далеком расстоянии от храма. В нижнем этаже этой деревянной колокольни помещались лавочки, в которых продавались люльки (трубки), кресала, кремни, трут, табак, соль, сало, мел и пр. Иногда в праздничный день гончары привозили своей работы глиняную посуду и расставивши ее вокруг колокольни, ожидали покупателей. Однажды Животовский, отстоявши раннюю обедню, вышел из храма и подошел к одной молодой горшечнице. Указывая своею тростью на кувшин, он свалил его и отбил у него ручку. Взвыла Наталка и напала на купца с упреками и бранью.

- Ах ты, негодная! – вспыливши, крикнул Животовский на Наталку. – Так вот же тебе!…

И обиженный купец пошел вприсядку плясать и выкидывать различные антраша по всей расставленной посуде.

Наталка полакала на всю площадь. Другие торговки обступили плясуна, кричали и толкали его из стороны в сторону. Бабы начали вопить и кричали:

- Ратуйте!

Весь народ, вышедший из храма, наблюдал эту картину, полную жизни и комизма. Гомерический смех, рукоплескание толпы, стоны Наталки и вой баб разносились по всей площади.

Уставши до упада и обливаясь потом, Животовский остановился среди развалин глиняного Карфагена и как победитель смотрел на окружавшую его толпу, отирая с лица пот.

- А что, будешь браниться? – спросил он весело у Наталки. – Сколько тебе стоит побитая посуда?

Все торговки сообща начали считать побитую посуду и определили ценность ее в десять рублей. Животовсий вынул требуемую сумму и вручил ее Наталке.

Я сказал выше, что Адольф перед своим отъездом в Петербург успел послать письмо Мариамне и получил от нее ответ. В то время этого нелегко было достигнуть, и потому я остановлюсь на этом факте. В то время пробраться в купеческую семью и особенно получить свидание с девушкой было настолько же трудно, как пробраться за стены монастыря в часы глубокой ночи. Но молодость бесстрашная да любовь пылкая способны горы передвигать и пролагать путь там, где стоят твердыни каменные и горят костры пламенные…

То было время, по крайней мере для Адольфа и Мариамны, когда

И любовью жизнь была полна,

И верой в счастье дышала,

Казалось – век была весна

И красота не увядала!..

Адольф придумывал, как и с кем послать письмо Мариамне, прося в этом письме дать ему категорический ответ, хотя бы только в одном слове, да или нет, на его предложение ждать его их Петербурга. Зная замкнутое, почти монастырское житье Мариамны в доме своего отца, он терялся в поисках modus’a agendi[9], который бы можно было применить к достижению желаемого. Неожиданный случай помог ему выйти из этого заколдованного круга.

Утром он был в семье своего ротного командира А.П. Булатовского и за чашкой утреннего кофе вел беседу с его женой и дочерью, которые, между прочим, были заняты пересмотром различных кружев и вышивок у бывшей в это время у них маркитантки из Белгорода. Дамы остановили свое внимание на вышитом по тюлю покрывале для стола и не сходились в цене с продавщицей.

- Нет, государыня! – сказала, наконец, белгородка. – Ей-же-ей я за вашу цену не отдам такую работу. Будь я в Харькове, я понесла бы их к Ломакиным, и они бы дали мне за них что следует.

Для влюбленного довольно было этих слов. По ним, как по канве, он быстро набросал целый узор и начал вышивку.

- Вы не возьмете этого покрывала? – быстро спросил Адольф у своих дам.

- Нет, не возьмем! – ответили дамы.

- В таком случае позвольте мне его купить в подарок pour ma tante[10]

- Пожалуйста, не стесняйтесь! – поспешно ответили дамы.

Адольф немедленно заплатил деньги белгородке за покрывало и просил ее, чтобы она через час зашла к нему по указанному адресу.

Белгородка ушла; дамы поздравили его с покупкой, а барон поспешил предложить своим дамам принять от него это покрывало как память последнего его свидания с ними.

Все кончилось как нельзя лучше и, с надеждою на успех в задуманном деле, он поспешил в свою квартиру, чтобы встретить белгородку и дать ей поручение.

Белгородка не заставила ожидать себя.

Адольф ласково принял ее и, угостив вином и закуской, не торгуясь купил у нее еще несколько ценных вещей.

- А скажи мне, Афросиньюшка, ты часто бываешь у Ломакиных? – спросил ее Адольф.

- Да как же, голубчик офицер, не часто? – как бы обижаясь за недоверие к ее словам ответила белгородка. – Ведь я, голубчик, барышню-то Мариамну вынянчила. А они-то – наши, правоверные старообрядцы. У них в доме своя молельня. А под среду всенощная бывает. А родом-то Ломакин из Стародуба, где самые что ни есть благочестивые христиане живут и веру держат накрепко.[11]

- Ах, как все это интересно! – притворно восторгался Адольф. – А скажи мне, дорогая моя, и дочка с тобою хороша?

- Да уж так хороша, голубчик офицер, что и говорить нечего!...

- Закуси же, закуси, Афросиньюша! – наливая рюмку портвейна, угощал Адольф свою гостью.

- Да уж и так много!.. – Мариамнушка, голубушка сизая, уж вот какая она мне жалкая. Да что и говорить! Невеста – краля бубновая, царица сказочная – да и все тут. И господь-то ей пару назначил, а отец перечит. Не отдам, говорит, не за своего человека, да и конец! А приданного-то за нею, почитай, полсотни тысяч будет.

- А скажи мне, милая, не можешь ли ты отнести ей вот это письмецо и ответ от нее получить? Ведь жених-то ее – это я, Афросиньюшка. А отец ее перечит нашему счастью.

- Адольф подал ей маленькое письмецо.

- Да уж это я знаю, как спроизвести для моей золотой Мариамнушки! Вот как сделаю: ни гусь, ни фагот, ни дудка не узнают, как я все сделаю для моей красавицы. Так это, значит, голубчик, ее избранны, желанный? Да какой же ты хорошенький! Тьфу, тьфу!..чтоб не сглазить!

В этот же день Афросинья была отправлена на тройке наемных лошадей в Харьков. Через два дня на той же стройке Афросинья приехала обратно в Чугуев и привезла обратно его письмо распечатанным. Он бегло пробежал письмо и на конце его, у своей подписи, прочел два слова, написанные ее рукою: «Твоя Мариамна»…

Адольфу только и нужно было.

В благодарность за услугу он одарил Афросинью деньгами и, взявши ее адрес, через несколько дней уехал в столицу со свитой императора.

Не менее интересный случай, припоминаю я, совершился в этот раз при выезде государя из Чугуева на обратном пути в Петербург.

Был в Харькове в то время известный всему богатому люду извозчик-лихач Аким Баженов. Он имел собственные тройки лошадей, и все купцы знали его как лучшего троечника, которого нанимали возить их Москву за покупкою товаров. Во время же больших ярмарок в Харькове Баженов Аким сам ездил на тройке легковым извозчиком. Сбруя его была всегда вычищена и украшена посеребренными бляхами и бубенчиками, подобранными под гамму тонов. Об этом лихом извозчике ходило по городу несколько легенд. Впрочем, легенды о нем слагались не без основания, и многое, выделявшее его из среды ямщиков, составляло для легенд тот raison d’etre[12], который вызвал к ним доверие. Дело в том, что Аким держал себя не как ямщик, а как интеллигент среднего круга. Он был хорошо грамотный, всегда чисто одетый, предупредительный, а главное – идеально честный. И поэтому о нем говорили, что он был родом дворянин, помещик, страстный любитель лошадей. Он будто бы продал свое имение и на эти деньги начал содержать лошадей и экипажи для выезда. Другие говорили, что Аким Баженов побочный сын одного князя, отданный на вскормление одному выездному извозчику, у которого и пристрастился к лошадям, а потом и сам сделался извозчиком, истративши на приобретение лошадей и экипажей две тысячи рублей, которые были будто бы положены его отцом на его имя в какое-то учреждение. Какая из этих двух легенд ближе стояла к истине, сказать трудно. Но тем не менее Аким стяжал себе любовь и уважение не только со стороны обывателей города, но даже и со стороны богатых помещиков. Впрочем, в те годы романтизма, в дни застоя жизненных сил и стремлений, энергия, направленная к израсходованию себя на что бы ни было и во что бы то ни обошлось, была явлением, если не заурядным, то и не редким. Наши поэты и писатели дали нам в своих произведениях не мало таких типов, которые, не имея к чему применить свои талантливые силы, нередко бившие ключом, – начинали заниматься донжуанством, черной и белой магией, вопросами, не совместимыми с требованиями текущей жизни, и даже разбоям. Печорин – Лермонтова, Цыгане (Алеко) – Пушкина, Дубровский – его же, Евгений Онегин, Рудин – все это правдивые типы тех талантливых людей того времени, которые расходовали свою энергию и силы на жизнь бессодержательную, пустую и далеко не отвечавшую их талантливости. И Аким Баженов, быть может, был одним из таких несчастных, которым суждено было прожить жизнь, испытывая мучения Тантала.

Как я уже сказал выше, Аким Баженов был идеально честный человек, что и доказал он неоднократно. Нередко ему приходилось владеть довольно крупными суммами денег, принадлежавшими богатым купцам, хорошо поторговавшим на ярмарке и перед отъездом в Москву любившим кутнуть, заехавши на всю ночь в ресторан, стоявши далеко за околицей города Купец нередко имел при себе в кармане по несколько тысяч денег и верил, что Баженов не оставит его без надзора на случай, если он будет сильно хмелен.

Привезя однажды в один из таких притонов купца, охмелевшего до потери сознания, Аким остановил свою тройку в версте от ресторана, вынул из бокового кармана седока толстую пачку денег и, прикрывши его фартуком от саней, привез в таком положении в ресторан, где уложили его спать в отдельном номере.

К вечеру другого дня торговец уже у себя дома совсем оправился и узнал, что деньги у него вынуты кем-то из кармана. Купец крепко призадумался, но никому не сказал о своем гору. Но Аким не заставил себя долго дожидаться. Когда совсем стемнело, он приехал к своему седоку и по докладу приказчика вошел к нему в комнату.

- Что тебе, Аким? – спросил его купец. – С тобою, чай, мне надо расплатиться?

- Да это пустое дело, Петр Фомич! – ответил ему Аким, – а вот получите ваши часы с цепью, да посчитайте, все ли ваши деньги целы.

И Аким положил на стол пачку денег, часы и цепь.

Считаю излишним говорить о том, что купец был поражен до глубины души такою идеальною честностью извозчика-лихача.

Но мы еще не раз возвратимся к Акиму Баженову и потому теперь перейдем к случаю, происшедшему с ним во время проезда государя.

Как лихой ямщик, изучивший в совершенстве езду на тройке и любившей ее чувством артиста, Аким на этот проезд государя из Чугуева в Харьков испросил у начальства дозволение поставить на двух станциях от Чугуева до Харькова два своих четверика лошадей и привезти государя в Харьков. Зная его лошадей и роскошную сбрую, а также его уменье ездить, ему без затруднения дали согласие, и он с восторгом ожидал этого дня. Но во время самого выезда государя из Чугуева, вследствие како-то интриги, хотя в экипаж государя запряжены были лошади Акима, на козлы кучером был посажен не он, а один из ямщиков казенной почты.

Баженов не вошел в спор и пререкания со станционным начальством. Но едва государь вышел к экипажу, как он уже на коленях стоял у коляски и низко кланялся ему:

- Что тебе надо? – спросил его государь.

- Ваше величество, государь-батюшка, осчастливь лихого своего ямщика, дозволь провезти тебя до Харькова.

- А где твои лошади?

- Лошади запряжены мною в коляску твою, а сесть мне на козлы не велят. А я, государь-батюшка, тридцать лет езжу ямщиком и знаю свое дело, и меня все знают! – смело и толково ответил Аким.

- Спасибо за желание! – ответил милостливо государь. – Садись на козлы и вези меня. Я посмотрю, какой ты ездок.

- Государь-батюшка! – с восторгом ответил Баженов, – сам костьми лягу на сырую землю, а тебя, государь, привезу благополучно!..

Абзац вскочил на козлы, и лошади, почуяв своего любимого хозяина, весело и дружно тронули с места коляску и легче птицы быстролетной покатили экипаж по грунтовой дороге.

В Рогани Акима уже ожидали его лошади на подставу и потому задержки в упряжке не было никакой.

Приехавши благополучно в Харьков, государь остался очень доволен ездою Акима Баженова, подарил ему пятьдесят рублей и сказал, что он берет его к себе в столицу вторым выездным кучером.

Баженов был в восторге от такой неожиданной милости к нему государя и начал собираться в Петербург. Но что-то не улеглось на его душе; он медлил своим отъездом и с неохотою распродавал свои экипажи. Особенно же ему жаль было расставаться со своими любимыми лошадьми.

- Эх, други мои золотые, лошадушки мои милые! Тяжело мне расставаться с вами, тяжело мне отдавать вас в чужие руки.

Но как бы то ни было, а нужно было собираться в путь, и Аким продал своих лошадей, продал и свои экипажи и с тоской тяжелой по своим коням уехал в Петербург.

Недружелюбно принял Акима Петербург. Климат северной столицы плохо повлиял на него, и он на первых же днях своего приезда, не сделавши ни одного выезда с государем, заболел и на три недели слег в постель. Затем пошли контры и интриги среди сослуживцев, и ему казалось, что весь царский двор вооружился против него и питает к нему затаенное зло. Не раз пришлось ему увидеть умышленные подвохи под него в делах, касавшихся его ответственной службы. И вспомнил он про родину, перенесся мыслями в Харьков, где он среди своей братии по ремеслу был первым, где и млад, и стар ямщик шли к нему за советом и кланялись ему; вспомнилось ему и то время, когда не только купцы, но и помещики уважали его и на случай покупки или выездки лошадей шли к нему з советом и поручали ему осмотреть и приготовить для них пару-две лошадей. А тут среди роскоши и полного довольства он – последний, его никто не хочет знать, его обходят даже с умыслом.

Вот уже третий месяц он живет во дворе царском – и все еще ни разу не выезжал ни с кем из придворных лиц. А о государе и говорить нечего. Его светлые очи за все время он видел только раз – когда его представляли, в скорости по его проезде.

Затосковал Аким Баженов по Харькову, испросил себе отставку за болезнью и в декабре выехал в Харьков, а на праздник рождества Христова он уже ездил с седоками своею тройкой на катанье, о котором я в свое время поведу речь.

Для большинства людей дни проходят быстрой чередой, слагаясь в недели. Но для Мариамны дни ползли улитой, и не было утра, чтобы она, стоя на молитве перед темными ликами святых домовой молельни, не просила их, да приснится ей в грядущую ночь сон вещий и да поведает он ей о нам. И она время от времени повторяла строки из его письма: «жди меня, и я приеду за тобой и увезу тебя, и перевенчаюсь с тобой».

- Кажется так! – спрашивала она у своей памяти и, не получая от нее категорического ответа, сожалела о том, что не оставила себе его письма.

Не раз уже она обращалась к матери, чтобы послать за любимой няней Афросиньей, так как ей будто бы неотлагательно нужны были кружева, или же просто она соскучилась, давно не видавши ее. Но ни сны, ни даже Афросиньюшка своим присутствием не могли успокоить ее тоскующего сердца. Она не на шутку начинала тосковать, терпение ее оставляло, и горькое чувство сомнения, как змея, заползло в ее душу, обдавая холодом ее ум и сердце.

Она начинала обвинять самое себя. Ей начинало казаться, что она не так написала ему ответ, что из двух слов «твоя Мариамна» ничего нельзя было ему понять, что он совсем не приедет за нею.

Но всему бывает конец. Пришел конец и ожиданиям Мариамны. Барон Адольф фон-Остенблют получил отпуск в Малороссию на три месяца и, заручившись разрешением на женитьбу, приехал в Харьков, захвативши по пути из Белгорода Афросинью.

Мариамна повеселела и с каждым днем как роза расцветала. Она любила Адольфа всею силой своей девичьей души, и брак с ним представлялся ей высшим счастьем, за миг которого она готова была заплатить своею жизнью.

Это чувство пылкой девичьей души еще более окрашивалось в радужные цвета счастья тем, что он не общепринятым путем, как всем объявленный жених, приедет и перевенчается с нею, нет, он увезет ее, и никто об этом не узнает. Как много поэзии в этом! Как много счастья обещает такой брак! Все это напоминает интересную страницу из романа…

Думаю, что читателя не удивит такой взгляд девушки, получившей лучшее образование того времени. Романтизм, привитый романами французской литературы, вполне совпал с высотою тогдашнего уровня нашего общества. Особенно же романтизм пришелся по душе русской женщине, которая живя замкнутою в железное кольцо жизнью, искала свободы, нередко до самоотвержения. И чем богаче была семья, в которой расцветала молодая жизнь девушки, чем более соприкасалась эта семья с высшим кругом общества того времени – тем крепче сжималось это железное кольцо.

А между тем ум не спит, сердце работает энергично, и душа рвется куда-то вдаль. Она, не переставая, чего-то желает, ищет, ждет и, как дитя, не умеет объяснить своего положения…

Поэтому выйти замуж с тайным побегом, – такое детское желание, идущее вразрез с развитым умом, – в ре дни было явлением обычным.

Какой русский человек равнодушно отнесется к быстрой езде на санях по пушистому снежному пути, когда под полозьями саней снег скрипит, а лошади бегут, бегут, забрасывая седока снежною тонкою пылью, которая старику седины скрывает, а молодежь, точно насмех, сединой дарит! Но еще заманчивее, еще поэтичнее езда на тройке при хорошем искрометном морозе в тихую лунную ночь. Езда с бубенцами, подобранными под тон, в санях, обитых хорошим ковром м укрытых медвежью полостью, в санях широких, мягких, точно взбитая перина!.. И сидит в них лебедушка-красотка, прячась от мороза и прижимаясь к плечу сердечного дружка, красна-молодца…

Лихой ямщик, сидя на облучке, в сивой бараньей шапке, махнет кнутом по всем по трем, взглянет на своих седоков и на роскошную долину, облитую светом луны… Точно скатертью волшебною протянулись долина от востока и до запада!.. Взглянет он раз и два на эту картину, полную величавой красоты и скрытой от всех энергии жизни, и забьется в нем его чуткое сердце. Свистнет он соловьем-разбойником, молодецким посвистом, ударит слегка по притяжным буланым, и помчится лихая тройка, точно от сна встрепенется сокол поднебесный, а с нею и ямщик повеселеет, точно с морозом спор заведет, и затянет он звонким голосом песнь о том,

Как лебедка молодая,

Добра молодца любила;

А свекровь – старуха злая –

Ее журьбой изводила

Дорога сердцу русскому езда по зимнему пути не только тройкою, но и в парных санях и на рысаке в саночка-самокаточках. И в прежние годы наш Харьков конкурировал с Москвою лихой ездой по зимнему пути, а в крещенскую ярмарку на Екатеринославской улице с двух часов дня устраивалось ежедневно катанье. Все приезжавшее на ярмарку купечество шло на эту улицу-красавицу, и тротуары обеих сторон ее были полны гуляющей публикой. Купцы-старики ходили, а молодежь ездила на лихачах-извозчиках или на тройках, разубранных бубенцами и бляхами. У концов тротуаров, по обеим сторонам улицы, начиная от моста и кончая Дмитриевской церковью ехали медленно, гуськом, сани за санями. Купеческие женя в тысячных шубах вывозили своих дочерей, которые уже окончили свое образование. По средине улицы ходил полицейский надзор и строго наблюдал, чтобы никто не въезжал во внутрь круга и тем не нарушал стройности цепи катающихся. Во время таких катаний молодые купцы выбирали себе невест, а старики-отцы производили оценку шуб, лошадей и саней, соображая при этом, какое приданое можно получить за дочерью из той или другой семьи. И для многих девиц катанье на Екатеринославской улице было прямым путем к замужеству. Для некоторых достаточно было сделать два-три выезда на катанье, и девица уже была нареченной невестой приезжего купца. Впрочем, катанья эти были еще интересны и потому, что представляли собой выставку самых разнообразных и дорогих мехов, зимних экипажей и заводских лошадей. Соболь, куница, песец, илька, камчатский бобер, чернобурая лисица – постоянно сменяли друг друга, оспаривая друг у друга пальму первенства. Сани с медвежьей полостью, ореховые, ковровые, плетенные, четырех- и двухместные, кичась одни перед другими, спорили друг перед дружкой красотой и легкостью хода. Лошади лучших заводов, подобранные под масть и рост, завершали роскошь картины, и не мало было лошадей, пара которых стоила от двух до трех тысяч рублей. Но, конечно, венцом красоты и прелести картины – были красавицы-девицы, которые привлекали к себе взоры всех гуляющих. Среди этого букета цветов не блекших, а красневших от мороза, не раз привлекала своей красотой внимание гулявших и Мариамна Ломакина.

Любители быстрой езды во время катания высматривали друг друга и как бы делали вызов. Сделавши два-три круга и поровнявшись с какою-либо улицею, пересекавшей Екатеринославскую, любители быстрой езды поворачивали в сторону и освобождались от цепи. Побочными улицами выезжали они на Сумскую улицу и направлялись к Валковскому лесу, ныне известному под именем Сокольников. Тут лошадям давался полный ход, и душа седока наслаждалась широким простором быстрой езды, от которой дух замирал в груди и сердце трепетно билось. А мороз к вечеру уже начинал крепчать. Вздымалась снежная пыль от копыт. И лошади, почуяв ширь свободу, без устали летели все вперед и вперед.

За парными санями, запряженными парою тысячных лошадей, по направлению к Валковскому лесу, на легковых саночках, на лихом рысаке, ехал молодой купец Медведев.

Он старался не отставать от парных саней, в которых сидела семья богатого купца Кожевникова.

Медведев был неравнодушен к Надежде Петровне Кожевниковой и искал ее взаимности. Медведев то догонял, то перегонял сани с молодой Кожевниковой, которая, щуря глазки от морозного ветра и согревая свое лицо собольей муфтой, как будто не смотрела на того, кто преследовал ее. Но в то же время, когда Медведев поравнялся с парными санями, конь его метнулся в сторону, испугавшись внезапно налетевшей на них тройки лихача-извозчика Акима Баженова. В санях Акима сидели три богато одетые дамы, которые поравнявшись с Медведевым, громко крикнули ему свое приветствие:

- Миша! Вечером к нам, не забудьте!..

Стрелою помчался Аким, и голос любезных дам замер в морозном воздухе. Сани Кожевниковых повернули обратно к городу, а Медведев, не обратив внимания на приглашение дам, поехал вслед за санями. Пустивши своего рысака полной рысью, Медведев не заметил, как вышел из-за угла человек, которого он сбил с ног и переехал своими саночками. По тогдашнему обычаю за такие проступки ездок наказывался тем, что его рысака отбирали в собственность городской пожарной команды. С горьким разочарованием пришлось влюбленному молодцу встретить утро следующего дня. Тысячный рысак уже стоял в конюшне пожарного депо. Но что рысак в сравнении с красавицей-невестой?! Были бы деньги, а рысак будет!

Так рассуждал сам с собою Медведев и того же дня послал сваху в дом Кожевниковых с целью узнать, какого они мнения о его намерении! Но…

Знать, уж молодцу не венчаться с ней

И не звать ее ненаглядной своей

Сваха принесла неожиданно резкий ответ:

- Кланяйся своему жениху, – ответила Кожевникова, – и скажи ему, пусть он женится на той, которая ждет его к себе вечером!

Только теперь вспомнил жених о трех домах, приглашавших его к себе!

Но молодость – сама надежда. И потому Медведев скоро успокоился и вошел в обычную колею жизни, надеясь на время.

Крещенская ярмарка подвигалась к концу и становилась весьма многолюдною. Приезд купцов с юга Росси за покупкою товара, а также московских купцов и фабрикантов, предлагавших товар, был неожиданно велик. Торговали все весьма бойко, и платежи были особенно исправны. Богатые городские купцы делали частые вечеринки и даже балы, приглашая к себе москвичей и купцов городов юга России, конечно не с одной целью укрепить за собой кредит и сбыт товара на будущее время, но и с целью посватать своих дочерей, которых каждый день вывозили на катанье. Мариамна Ломакина уже была на очереди. Один московский фабрикант уже сделал предложение ее отцу, как и всегда, минуя невесту, и от отца получил уже полное согласие. Ломакин назначил за свою дочерью пятьдесят тысяч рублей, или, как тогда выражались пятьдесят мешков серебра. Мариамне и Адольфу нужно было спешить что-нибудь предпринимать, не откладывая дела в долгий ящик. Афросинья не теряла времени и приискивала способы, которыми можно бы было воспользоваться, чтобы привести в исполнение задуманное предприятие, хотя уйти со двора, кругом запертого и охраняемого дворниками, кучерами и рабочими оптового склада товаров, было не так легко, как, быть может, казалось Марьяше. Но талантливой белгородке все было возможно. Адольф, не показываясь в городе, давно уже не подготовил все необходимое для отъезда своей невесты. Им был привезен их Москвы теплый возок со всевозможными приспособлениями для продолжительного зимнего пути. По первому требованию, в какое бы ни было время, Аким Баженов должен был поставить на тридцативерстном расстоянии все свои шесть троек и притом подать тройку к указанному ему месту. Затем, на протяжении четырехсотверстного расстояния по окольному и ближайшему пути были расставлены тройки из имения Адольфа. Все было приспособлено для быстрой езды, без потери времени и долгих остановок.

Двор Ломакиных помещался на Конторской улице, где в настоящее время находится фабрика Кромского. Двор был не столько широк по улице, сколько длинен в глубину и заднею своей частью выходил к реке Лопани. На этой задней стороне двора между звеньев высокого забора, стояла семейная баня Ломакиных, без которой в то время ни один богатый дом не обходился. А у самой бани в заборе была маленькая форточка служившая выходом на реку для снабжения бани водою.

Несколько вдали, на противоположном берегу реки, в вечер, назначенный для побега, стояла тройка Акима. Мариамна со своей няней Афросиньей в этот вечер должна была быть в бане, почему баня была натоплена и ожидала ее в урочный час.

Одевшись тепло и взявши с собою только маленькую шкатулку с гребнем и шпильками, Мариамна вместе с няней пошла в баню. Двор был пуст, прислуга вся ужинала в большой людской кухне, и они прошли по двору никем не замеченные. Не входя в баню, они отперли калитку и с возвышенного берега реки спустились на лед. Но тут с Мариамной случился небольшой казус. Непривычная ходить по скользкому пути, она поскользнулась, упала и сползла по откосу берега на лед реки, уронивши из рук шкатулку, из которой разбросались вещи по льду.

Афросинья в испуге поддержала Мариамну и начала собирать вещи, выпавшие из шкатулки. Но двух больших булавок и черепахового гребня не было. Время было дорого для того, чтобы расходовать его на розыски вещей, и потому они поспешили к тройке, решив, что гребень и булавки упали в прорубь, которая была у самых ног упавшей Мариамны.

Еще две-три минуты, и они были на другом берегу реки. Аким, как галантный кавалер, посадил их в возок и тщательно окутал их ноги одеялом на лисьем меху.

Все было готово, и возок двинулся в путь.

Для Акима было пустяком довезти быстро и благополучно Мариамну к месту назначения. Но на свое дело смотрел Баженов как артист смотрит на роль, данную ему для выполнения. Он был занят мыслью не только довезти до места красную девицу, но и скрыть следы своего пути, запутать колеи возка и след лошадей,

Чтобы девицу не нашли, да не отняли,

Чтобы красную да в полон не взяли.

И Аким быстро поехал прямо, потом круто повернул в обратный путь и, проехавши некоторое расстояние, опять крутым поворотом свернул в сторону, промчался по глухому переулку, постоял у чьего-то подъезда и, повернувши назад, быстро выехал в поле, расставшись с городом. След его возка был так сбит и спутан, что следя за колеей полозьев, можно было думать, будто несколько троечников и одиночек проехали туда и обратно о разным направлениям. И несмотря на искусственное удлинение пути он все же за два часа времени был уже в тридцати верстах от города и делал новую упряжку стоявшей там наготове тройки.

Адольф встретил Мариамну глубоким поклоном и только позволил себе поцеловать ее руку. Предложивши ей чашку чаю, который уже был приготовлен в особой комнате постоялого двора, и получивши согласие от Мариамны ехать дальше он усадил ее в возок и поезд тронулся в путь.

Как весьма типичный случай, который характеризует взгляд того времени на бедный люд, я нахожу не лишним привести факт из служебной деятельности полицейских чинов того времени. Факт этот не может быть причислен к единичным случаям и потому является обобщающим нравы и обычаи того времени.

В настоящее время, сравнительно говоря, в Харькове достаточно развита благотворительность: церковно-приходские попечительства о бедных, ночлежные дома, приюты для детей и проч. и проч. Достаточно подтверждают сказанною мною. То же нужно сказать и о врачебных и санитарных условиях, развивавшихся в Харькове с шестидесятых годов. Городские лечебницы и расширение земского богоугодного заведения (Сабурова дача), детские больницы и, наконец, целый ряд частных лечебниц и санаторий убеждают нас в том, что стремление к улучшению общественной жизни и к развитию общего блага в наши дни заметно прогрессирует.

В старые годы ничего этого не было. В городе не было ни одной городской больницы, и только Сабурова дача давала приют страждущим. Но далеко не все заболевшие могли найти приют в этом учреждении. Многие лежали по квартирам и лечились кое-чем, не получая медицинской помощи. Что же касается бедноты, то, не находя для себя общественных учреждений, она удовлетворяла свои нужды кой-как, от руки не оскудевавшей милостыни. Так жили люди изо дня в день, из года в год, и никому не приходило в голову поднять вопрос об открытии и учреждении какого-либо общества с благотворительной целью. А между тем в то время, как и теперь, временами свирепствовали эпидемии тифа, лихорадки, скарлатины и прочих недугов. Каждую осень бедный люд платил горькую дань всем этим недугам.

И вот в один из таких злосчастных периодов, горничная Даша, лет шестнадцати, служившая в семействе квартального Стуколкина, заболела лихорадкой. Тогда, как и теперь, не любили больной прислуги и даже болезнь ее ставили ей в вину. Теперь заболевшую прислугу спешат отправить в больницу, где, конечно, и надзор лучший и больше средств к лечению. В те годы, как я уже сказал, больного приютить было некуда. Заболевшая прислуга на первых днях своей болезни кой-как ютилась у хозяев, где она жила, но потом, если болезнь затягивалась, ее, не церемонясь, выгоняли на все четыре стороны.

Лихорадка, захватившая в свои руки горничную Дашу, уже более двух месяцев держала ее в своих руках. Общий врач всего чиновного люда и мелкого купечества в то время был доктор Рейпольский. Он лечил Дашу от лихорадки настоем из листьев сирени. Но лихорадка не уступала лечению, и Даша уже прибегала к гаданию и симпатическим средствам, из которых носить на груди крыло летучей мыши зашитым в мешочек считалось самым сильным средством от лихорадки. Но и это средство не помогало. Лихорадка делала свое дело, и Даша исхудала и побледнела, потерявши последние силы.

Но и Стуколкиным наскучило иметь больную прислугу, которую даже искусство Рейпольского не могло излечить от лихорадки.

Однажды какой-то палестинский монах, прибывший в Харьков за сбором для монастыря, был в семье Стуколкина и увидал болящую Дашу.

- Что эта девица, вижу, страдает? – спросил он у сидевших и угощавших его хозяев.

- Да вот, как видите! – отвечала хозяйка. – Третий месяц лихорадка ее мучает. И ей горе, и нам беда без прислуги.

- А у нас в Палестине лихорадку крапивой лечат, – сказал монах.

- Как так крапивой?

- Да видите ли, жаль, что теперь уже зима началась, у нас нарвут ее пучок – два, да и высекут ею хорошенько больного. И лихорадку как рукой снимет!..

- Побеседовал палестинский монах и ушел. А о целебном свойстве крапивы слышал и сам Стуколкин.

Не задаваясь вопросом, растет ли в Палестине крапива, квартальный остановил свое внимание на том, что ее теперь уже нельзя достать до весны. Между тем, было бы весьма желательно вылечить Дашу от лихорадки.

Подумавши вельми-зело, сердобольный квартальный пришел к убеждению, что крапиву можно заменить розгами, так как секрет лечения тут заключается в том, чтобы произвести усиленное отвлечение крови к одному месту. Остановившись на таком выводе в своих рассуждениях, Стуколкин однажды, когда Даша была охвачена сильным пароксизмом лихорадки, не говоря никому ни слова, повел больную в полицейский двор и в сарае с помощью двух пожарных солдат высек ее по всем правилам искусства. Даша, после приема такого лекарства и в такой дозе, даже не могла встать с места. Поднялся общий протест против такого лечения, и даже полицмейстер Серебряков сурово посмотрел на нового врачевателя лихорадки в мундире квартального надзирателя.

- Эх ты, остолоп, медный лоб! – сердито сказал ему Серебряков. – Тебя бы, дубину, полечить этим средством!

Но каково же было всех удивление, когда Даша, оправившись дня через три после этого лекарства, излечилась навсегда от лихорадки, которая ее оставила!

Стуколкин торжествовал, а весть об излечении лихорадки посредством розог быстро распространилась по городу, и любители приносить пользу ближнему начали употреблять такое средство, благо в те годы всякий имел право сечь другого, если был сам застрахован от розог гильдией, чином или дворянством. Любовь к применению этого средства от лихорадки настолько развивалась среди обывателей, что за всякую неисправность прислуги отсылали ее в полицию с просьбой «полечить ее от лихорадки».

Но как ни радикально было лечение розгами и как ни применял его с уменье Стуколкин по просьбе обывателей, а все же тут сказалось на всякого мудреца довольно простоты. Однажды к нему была препровождена женщина с просьбой полечить ее от лихорадки. Стуколкин применил к ней лечение в полной силе. Но дело окончилась весьма плохо. Женщина, готовясь быть матерью и принявши непомерную дозу лекарства, преждевременно родила и умерла от сильной потери крови. Ретивый врач-квартальный был уволен от должности, но лечение лихорадки розгами долго еще сохраняло за собою авторитетность…[13]

Адольф, далеко опережая возок Мариамны, ехал в открытых санях, встречая ее каждый раз при новой перемене лошадей. Мариамну все время сопровождали четыре верховых лезгина, что очень нравилось ей и интересовало ее. Она все время была в веселом настроении духа. Картина ухода ее из дома родителей, ее быстрый побег через реку, заботы Афросиньи и даже падение ее с бугорка крутого берега реки и хлопоты Акима о тепле ее ног – все для нее было так ново, так полно таинственности и так напоминало ей сцены из прочитанных ею романов, что она радостно посматривала в зеркальные окна своего возка, постоянно обращаясь своей няне, прося ее взглянуть то на даль уходившей от нее дороги, то на березу, покрытую серебристым инеем мороза, то на хатенку, стоявшую в стороне от дороги. В окне убогой хатки, точно две лампады, горел огонек в двух окошечках. И думалось ей, что в ней живут добрые люди и мир и любовь вечно живут с ними. А луна щедрою рукою разливала свой причудливо-таинственный свет по широкому раздолью бесконечной степи. И по гладко-снежной пелене тысячами искр морозной пыли блестела степь беспредельная… Но не то было на душе у Афросиньи. Она всю дорогу была молчалива, часто вздыхала, осеняя себя крестным знамением, и часто вспоминала об утерянном гребне.

- И что ты, милая, о гребне хлопочешь? – успокаивала ее Мариамна. – Он не дорого стоит, и Адольф мне новый купит.

Но не один гребень навевал на Афросинью тяжелые думы, и то, что Мариамна упала, и то, что она скатилась вниз по наклонной плоскости, и даже долгое шатанье Акима по улицам города – все это она приняла за плохое предзнаменование и не могла успокоиться. Она верила в судьбу и в предзнаменования. Верила она, что:

Есть что-то в жизни тайное,

Стихийное, случайное…

Хорошо кормленные заводские лошади мчали возок по пушистой санной дороге, унося Мариамну все дальше и дальше от ее родного города. Наконец вдали показалось большое село, на окраинах которого в избах крестьян блестели огоньки, точно Ивановы червячки на темных листьях лещины. А посреди села высился к небу своими куполами деревенский храм. Был поздний вечер, и Мариамна уже не первую ночь встречала в пути, одна, под слабой защитой Афросиньи. Она опустила стекло дверцы возка и с любопытством ребенка смотрела на село, которое все яснее и яснее вырисовывалось на горизонте. В это время лезгин на коне подъехал к ее окну, чтобы спросить, не нужна ли ей в чем-либо его услуга. Мариамна вдыхала в свою молодую грудь морозный воздух наступавшей ночи.

- Чье это село? – спросила она у лезгина.

- Это село Свободино барона Остенблют! – ответил лезгин с акцентом восточного человека.

Мариамна ближе подвинулась к окну и пристально смотрела в даль на широко раскинувшееся перед нею село Свободино. В сельском храме ударили в колокол к вечерне, и унылый звук деревенского колокола разился по морозному воздуху и струею ветра донесся до слуха Мариамны.

Вечерний звон, вечерний звон,

Как много дум наводит он…

Она перекрестилась, и в первый раз глубокая дума легла на ее чело. Ей вспомнился и отчий дом, и ласки матери, и слова любви и привета сурового отца ее, их испуг после ее ухода, и наконец ее будущее, которое вот-вот должно выразиться чем-то хорошим, чем-то похожим на полное счастье… Мариамна так самоотвержена, так наглядно доказала Адольфу свою любовь. Почти одинокая, в глуши, среди морозной лунной ночи стояла она перед ним, от которого в те минуты зависела и честь ее, и жизнь… Но как джентльмен и аристократ, он только позволял себе с глубоким уважением поцеловать ее руку. И это же? В праве ли она сомневаться в нем и бояться за свое счастье?

Она глубоко вздохнула и, опустивши голову на грудь, тихо прилегла к бархатной стенке возка.

- Что с тобой, моя голубка? – спросила ее Афросинья и перекрестилась, услышав вновь призывный к молитве звон.

Мариамна как ребенок, залилась слезами и, обнявши свою няню, упала на ее грудь. А звуки колокола все чаще и чаще доносились до ее слуха, мерно рассекая морозный воздух спустившейся на землю ночи…

- Ах, Фросюшка, няня моя дорогая! – обнимая Афросинью, говорила Мариамна, заливаясь горючими слезами. – Помолись, голубушка, обо мне, а я буду плакать. Так отрадно, так хорошо плакать, и я хочу плакать!..

- Да о чем же милая? – недоумевая спрашивала ее Афросинья.

- Ах, обо всем, обо всем, дорогая! Не мешай же мне, дай мне выплакаться!..

Между тем Свободино становилось все ближе и ближе. Сани Адольфа, опередивши возок, уже скрылись в узкой улице села. Он подъехал к паперти церкви, встал из саней и вошел в храм, в котором уже два дня как было все готово для венчания.

Вскоре подъехала в возке Мариамна, которую совместно с священником, встретил Адольф и ввел в церковь. А тем временем конвоировавший лезгин поскакал в усадьбу оповестить старого барина о том, что приехали его сын со своей невестой и в храме началось венчание.

В те годы не было банков, куда бы можно было скромному труженику положить на хранение сбереженные им рубли. Не было и кредита для тех, которые нуждались в нем для расширения своего торгового дела или для оборота вообще, дающего нередко хороший заработок в продолжение нескольких часов. Но при всех насущных и неотложных потребностях жизни, если нет настоящего жизненного материала, то взамен его является суррогат, который, как известно, не всегда полезен, но почти всегда вреден. Во время голода вместо ржаной муки употребляют древесную кору, хотя такая пища далеко нежелательна. А вместо кредитных учреждений в те годы в Харькове были богатые торговцы, которые давали деньги в кредит, но на оригинальных условиях, характеризующих нужды промышленников и алчных заимодавцев того времени.

Из числа таких выдающихся заимодавцев был богатый купец Игольников.[14] Он торговал в «панском» ряду красным товаром дешевой расценки, который преимущественно шел для простонародья через разносчиков, ходивших и ездивших с товаром по селам и деревням. Но так как ходкая продажа офенями[15] товара по деревням и селам была в тесной зависимости от урожая хлеба, то Игольникову нередко приходилось отпускать товар коробейникам в кредит, а также и отсрочивать им долг за товар, уже купленный у него, но не проданный по случаю застоя спроса. Как практический торговец, он не отказывал своим покупателям в кредите, но соглашался на отсрочку или на новый кредит при весьма своеобразных и оригинальных условиях. Он имел обыкновение забирать у своей жены, а также у дочерей своих старые платья и разные принадлежности туалета. Хранил он все эти предметы в особом шкафу в своем кабинете. Также хранил он старые экипажи, изломанные или вышедшие из моды. Если кто-либо приходил к нему с просьбой деть ему взаймы под вексель денег, отпустить в кредит товару или отсрочить платеж по векселю, он соглашался на такие предложения и просьбы и в свою очередь предлагал своему кредитору или просителю, чтобы тот купил у него старое женино платье или же старые дрожки, сани, тарантас и даже чепец, который жена уже перестала носить. И такие условия всегда были conditio sine qua non[16]. И стесненный нуждою кредитор должен был соглашаться на условия Игольникова и покупать у него что-либо из предложенных ему предметов.

- Вот что я тебе скажу на все твои слова! – говорил офене или мелкому базарному торговцу Игольников. – Ты у меня купи дрожки и я тебе отсрочу должок. Пойдем, я тебе покажу.

- Да на что же мне дрожки? – с удивлением спрашивал его офеня.

- Как на что?.. А не купишь дрожек, так купи у меня женино платье с чепцом.

- Да платье мне не нужно, а чепец и подавно.

- Да ты, я вижу, глупый человек! Ты посмотри, какой чепец! Жена в нем у губернатора на балу была, а ты не хочешь покупать!

- Да куда же я с ним денусь, с чепцом-то вашим?

- Как куда? Да ты только в деревне покажи его поповне или дьяконихе, так они у тебя его с руками оторвут. Ты на нем деньги наживешь!

- Да пусть уж кто другой наживает на чепце деньги, а меня уж увольте!..

- Ну, так вот же что! Ты купи у меня бурнус моей дочери. Ты понимаешь – моей дочери!

- И на что мне бурнус? – отнекивается истомленный нравственною пыткою офеня.

- Ну, пойдем, дорожки покажу.

- И на что мне дорожки?

- А не хочешь ничего у меня купить, так пошел вон, и завтра я тебя в кутузку посажу и весь товар отниму.

Ничего не оставалось делать офене, как идти в сарай с Игольниковым и покупать у него дрожки.

- Вот это дрожки? – говорил офеня, осматривая кругом какие-то развалины. – Дрожки совсем развалились, а вы их за экипаж продаете!

- Ты глупый человек! Ты посмотри, какие они были, да чьей работы! А цена им – и говорить нечего – даром отдаю!

- Да за сколько же вы их отдаете?

- Совсем задаром! Возьми за триста рублей! Я деньги подожду.

Начинался договор, который нередко переходил в крупный разговор. Но всегда кончалось тем, что офеня сам впрягался в дрожки и увозил их со двора, а триста рублей приписывались к сумме векселя.

Да не удивляется читатель, что офеня сам впрягался в дорожки и увозил их со двора. Дело в том, что были случаи, когда, по окончании сделки и вместо нее получал внушительные дерзости с угрозам и бранью.

Другого типа заимодавец того времени был С.К. Костюрин.[17] Он торговал вином и сам пил его каждый день как воду, встречая и провожая солнце с бутылкою лиссабонского в руках. Его резиденция была в погребе, помещавшемся более пятидесяти лет в доме Карпова, ныне – Питры[18]. В погребе была комната, в которой всегда сидел Костюрин, и называлась она «Капернаумом». И вот в этот-то «Капернаум», кто имел нужду в деньгах, спускался по крутой лестнице, чтобы увидеть всегда там пребывавшего Костюрина.

Какой-то мудрец сказал, что предпразднество всегда приятней торжества. Вероятно, этому мудрецу не раз в жизни пришлось проверять это изречение на самом себе. Но и Мариамна готова была подтвердить собственным опытом изречение мудреца. Был свадебный бал, и баронесса на нем блистала звездой первой величины. Но и после бала пир продолжался более недели, пока, наконец, и хозяева и гости устали, пресытились и изнемогли. Все разъехались по своим имениям. Усадьба барона начала пустеть, и обширный двор, еще так недавно многолюдный и полный людского говора, как будто приуныл, заскучал и призадумался. И Мариамна, отдохнув от приема гостей, от обедов, вечеров и катаний на тройках, начинала скучать. Деревенская жизнь с ее однообразием и тишиной ее не удовлетворяла. Она искала чего-то нового, еще не испытанного ею. Она хотела видеть свет.

Душа ее стремилась к жизни новой

И сердце жаждало тревог…

(илл. 114) А между тем время шло, и срок отпуска Адольфа приближался. Она это знала и, не говоря ничего Адольфу, в молчании ожидала, что он сам объявить ей день их отъезда в столицу. И она не ошибалась. День отъезда в Петербург был назначен, и быстро начались сборы в дорогу. Старик адмирал тоже перешил оставить деревню и ехать в столицу вместе с детьми, чтобы жить с ними вместе и не расставаться более.

У Мариамны было заветное желание – примириться с родными и повидаться со своей матерью, которую она любила горячо.

Ни муж, ни отец не противоречили ее желанию, и даже для этой цели путь был назначен на Харьков, несмотря на несколько верст кругу.

Афросинья была оставлена в имении в качестве смотрительницы за домом. По ее указаниям были отправлены люди для переговоров в дом Ломакиных. Но на вопрос, позволит ли отец приехать Мариамне к нему для свидания, – последовал суровый ответ:

- Какая дочь? Ответил Ломакин. У меня дочери нет, а чужих я не принимаю!..

Давши такой ответ, Ломакин к вечеру того же дня приказал подать себе тройку и уехал из города. А мать баронессы, воспользовавшись его отсутствием и не дожидаясь приезда дочери, сама принята с искренним радушием как дочерью, так и ее мужем совместно с старым бароном. Погостивши у матери более недели, баронесса выехала в Петербург.

На другой день после отъезда баронессы рабочий Ломакина начал собираться в отъезд, о чем заявил сыну Ломакина.

- Куда же ты едешь? – спросил его молодой хозяин.

- Да нешто вы не знаете? – с удивлением спросил его рабочий. Батюшка ваш, отъезжая из города, приказал мне оповестить его, когда выедет из города сестрица ваша.

- Значит, ты знаешь, куда отец уехал?

- Да как же не знать? Он уехал в свой лес, за тридцать верст отсюда. Чай, думаю, он там у лесника, сидя в землянке, занудился. Ну что там? Известное дело – волки да собаки лают – вот и все!..

Молодой Ломакин сдвинул плечами и отошел от словоохотливого рабочего, который, собравшись в дорогу, на санях в одну лошадь, выехал в лес в качестве курьера.

Первые три года своего замужества Мариамна каждое лето ездила в свое имение и каждый раз останавливалась в Харькове, посвящая несколько дней о примирении с отцом. Но всегда успевая в первом, она, несмотря на старания матери, не могла иметь успеха во втором своем желании: отец не хотел ее видеть, и каждый раз с ее приездом в Харьков он уезжал из города, как будто им вдвоем в Харькове не было места. Даже когда баронесса Мариамна привезла своего первенца, Гришу, Ломакин не пожелал видеть ни дочери, ни внука и опять уехал из города. Прошло более пяти лет. Молодой барон Григорий фон-Остенблют уже стал на ноги и был весьма интересным мальчиком.

Однажды баронессе было подано письмо, в котором мать ее уведомляла ее, что отец ее лежит больным в безнадежном положении. Мариамна немедленно выехала в Харьков с тою же заветною целью – чтобы получить прощение от умирающего отца. Она застала отца в последний день его жизни. Но и в эти тяжелые минуты жизни железная воля отца осталась непреклонною, и он умер, не желая принять дочь свою, решившуюся своим побегом осрамить его седую голову…

Афросинья все эти неприятности Мариамны с отцом приписала потере ею гребня…

Я обещал познакомить читателя с заимодавцем, который давал крупные суммы под залог недвижимого имения, и упомянул вскользь о С.К. Костюрине, постоянно пребывавшем в своем погребе, в комнате, прозванной «Капернаумом».

Условия, при которых можно было взять взаймы у него денег, тоже были своеобразны, хотя совсем не походили на условия Игольникова. Первое, что должен был сделать каждый кредитор, – это купить у Костюрина бутылку лиссабонского и выпить с ним, хотя он никогда ничего не пил. А затем, когда бутылка была выпита, Костюрин предлагал вынуть кончик носового платка и если кончик платка вынимался с узелком, то вторая бутылка становилась на стол тем, кто вынимал узелок. Но как-то всегда случалось так, что узелок доставался пришедшему занять денег.

- Я не пью! – говорил кредитор, отвечая на предложение купить бутылку вина.

- А не пьешь – ступай у чорту, и денег не дам! – отвечал ему Костюрин.

- Нечего было делать, – нужно было покупать бутылку лиссабонского, а затем другую и третью…

Посещение «Капернаума» оканчивалось опьянением просителя, и условия займа откладывались до другого дня. На другой день начинались с утра переговоры о займе денег с той же бутылки лиссабонского и оканчивались таким же опьянением.

И еще день, и еще, и так нередко проходили целые недели в выпивании вина, а окончания договора о займе все еще не было.

А затем начинались переговоры о займе денег и совершении закладной.

По совершении в гражданской палате закладной, она в том же «Капернауме» обмывалась совместно с секретарем и приходо-расходчиком палаты, под председательством Костюрина, который всегда сидел в большой куньей шубе нараспашку, в собольей шапке и курил трубку вакштаба на очень длинном чубуке. Так проходили дни, а за днями недели, и наконец делался денежный расчет по закладной с вычетом условных процентов. При этом, судя по сумме займа, кредитору не доплачивалось 50 и даже 100 рублей.

- Ну как же 100 рублей-то не хватает? – с неудовольствием говорил кредитор, считая деньги.

- А ты умирать будешь или нет? – спрашивал его Костюрин.

- Буду. Ну что же из этого?

- А то, что на кладбище церковь строится, так ты думаешь, что всю церковь я на свой счет построю? Эк, мудрец явился с чугунным лбом. Вот с таких-то, как ты, я и собираю на построение, – понимаешь?

- Да все же… как же это так?

- А так, что если разговаривать со мною будешь, так я совсем денег не дам. Вот ты со мной тогда и поговоришь до поту. Ведь закладная уже вошла в свою силу!

В других случаях не доплачивались десятки рублей в пользу приюта, в пользу училища, в пользу других нужд города, но всегда вычет был бесповоротный.

Но этим не оканчивалась сделка.

Хотя редко, но иногда Костюрин скучал один в своем «Капернауме». В такие часы он посылал то за тем, то за другим кредитором, предлагая ему поставить одну и другую бутылку лиссабонского. И горе тому, кто осмеливался не отозваться на приглашение: тот немедленно попадал в опалу, и в день срока уплаты займа закладная подавалась ко взысканию, и заложенное имущество доставалось в пользу любителя лиссабонского.

«Капернаум» – это без преувеличения можно было назвать школою пьянства, и не мало порядочных людей были споены в нем и преждевременно уложены в могилу. Не мало людей из «Капернаума» пошло по миру, оставив семью свою без куска хлеба. Но, впрочем, спешу сказать, что Костюрин не раз был выбираем городским головою, почти на свой счет выстроил храм на городском кладбище, построил дом для уездного училища и был известен как общественный благотворитель.

В Харькове в те годы был выдающийся богач, откупщик Кузин.[19] Можно без преувеличения сказать, что благодаря его участию к нуждам населения выстроена более чем половина городских домов.

Откупщик – и благодетель!.. Не правда ли, как далеки эти два человека один от другого? Первый – спаивая народ дешевой водкой, наживает большие капиталы и думает только о своем благе, второй – забывая о себе, радеет о благе своего ближнего. Но les extremites se touchent[20], говорят французы, и в характере Кузина, действительно, гармонично сливались в одно целое эти две крайности. Как один из выдающихся откупщиков того времени, Кузин не переставал расширять свое откупное дело, захватывая в свои руки не одну Харьковскую губернию, но и соединение с нею. Но, обладая громадным состоянием, он дарил большими кушами деньги для различных благотворительных учреждений. А выдающимся благодеянием с его стороны была помощь, постоянно им оказываемая обывателям города на постройку домов и на приобретение дворовых мест. Особенно он был внимателен к бедным труженикам, которые отличались трезвою жизнью. Нередко сам лично или же через посредство других он входил с бедняком, сапожником или портным, в переговоры и предлагал ему вместо деревянной хатки, в которой жил бедняк, построить большой каменных двухэтажный дом, на постройку которого давал деньги на выплатку и за самые маленькие проценты. А были случаи, что он давал деньги на постройку дома совсем без процентов. Когда выстраивался дом на деньги, данные Кузиным, хозяин дома, как и прежде, пользовался в нем квартирою для себя и для своего заведения, а получаемый доход с дома, весь или по частям, согласно условию, поступал в уплату капитала, выданного Кузиным на постройку. Дом же с местом Кузин отдавал правительству под залог откупов. Такой оборот давал Кузину возможность представить казне значительное количество недвижимости в обеспечении правильной уплаты следуемых казне денег за откупа. Но в то же время это представляло собою для хозяина дома риск, так как дом, попавший в залог по откупам, мог всегда быть продан с аукциона, если бы Кузин не «оправдал себя» перед казною. Все это могло быть, но этого в продолжение всей жизни старика Кузина не случилось ни с одним домом. И даже после его смерти многие дома, бывшие в залоге по откупам и не вышедшие в срок из залогов, почтенными наследниками его были «оправданы» и возвращены хозяевам чистыми, то есть свободными от залогов.

На Сумской улице, где в настоящее время стоит большой дом Хариных, была деревянная, в три окошечка, лачужка, на воротах которой красовалась вывеска, гласившая: «Сапожник, сапоги шьет, Пузанков». Это был трезвый и трудолюбивый ремесленник, на руках которого были жена, трое детей и старуха-мать, двенадцати лет лежавшая недвижимо, разбитая параличом. Старик Кузин сам пришел к Пузанкову и заказал ему пару сапог. Затем, когда сапоги были сшиты, в назначенный срок он пришел за ними, померил и уплатил ему деньги.

- Послушай, добрый человек, – обратился к нему Кузин, – почему ты не выстроишь себе дом? Место у тебя хорошее, и дом будет на нем доходный!

- Да что же это вы, с богатства что ли, вздумали меня на посмех поднимать? – обиженным тоном возразил Пузанков. – Что же я на эти вот два с полтиной, что за пару сапог получил, дом-то выстрою?

- Постой, постой, любезный! Ты знаешь, кто тебе о доме-то говорит? – спросил обиженного сапожника Кузин.

- Да на что мне знать-то? Пришел господин, заказал мне пару сапог, я ему сшил эту пару, а он мне заплатил за них следуемые два с полтиной денег, – вот и все.